Bevor wir über Männer reden und über Hemingway und den Krieg, hier eine Regel für alle, die so ungefähr 23 sind und voller Testosteron und Key West überleben wollen: egal wie lange Du mit irgendwelchen Latina-Prinzessinnen oder Low-Lifes aus Alabama vor den Pubs und Bars in der Duval Street gefeiert hast, egal wie stark das Verlangen all der Biere und Cocktails in dir nach einem festen Grund schreit, nach einem Anker in diesem Rauschen und der Brandung und der Schieflage im Schädel, bleib nicht bei „Pete’s Meats” an der Greene Street hängen, ja genau, gleich neben Hemingways “Sloppy Joe’s”, um dir dort einen von Pete’s Hot Dogs reinzuhauen, sozusagen als Planke ins Trockene, die Dinger sind die Hölle.

Du bereust ihren Genuss mit üblen Magen-Krämpfen, wahrscheinlich mit dem Verlust deiner Sinnesorgane, möglicherweise deines Lebens, es soll mittlerweile zahlreiche Opfer in Key West geben, bei denen die Leichenbeschauer schreiben „Todesursache unbekannt“, aber Eingeweihte wissen, dass die Hälfte von ihnen zuletzt um Mitternacht beim grinsenden Pete mit dem durchstochenen Ohrläppchen gesehen wurden.

Über eine andere Regel wird später zu sprechen sein.

Für die Gereifteren wie mich, die sich nicht für Saufwettbewerbe, Audubons Vogelbilder oder Harry Trumans Ferienhaus interessieren, bleibt eigentlich nur Hemingway, der Champ. Zwölf Jahre hat er hier gelebt, geliebt, gearbeitet, gefischt, hier ist er zu dem bärtigen Macho in den ausgebleichten Khakis gereift.

Nun gibt es überhaupt keinen Anlass, um über Hemingway zu schreiben, weder das Geburtsjahr (1899) noch das Todesjahr (1961) sind jubiläumstauglich.

Allerdings gibt es auch keinen Grund, NICHT über ihn zu schreiben.

Versuch über den Mann

In der Tat, es könnte nichts schaden, ihn öfter in Erinnerung zu bringen in diesen Zeiten, Hemingway, den Künstler, den Säufer, den Journalisten, den besonders, und sein Credo: „Schreib den wahrsten Satz, der dir einfällt!“

Gute Devise in Tagen wie diesen, in denen der Journalismus korrumpiert ist wie lange nicht, in denen er sich in Sprachregelungen verliert, in denen er zerfällt in links oder rechts, in gut oder böse, da kommt die wahren Sätze schon mal unter die Räder, dabei sind so Sachen wie Gesundheit oder Liebe weder rechts noch links, auch das Geschlecht nicht oder die Sonne.

„Schreib den ehrlichsten Satz, der dir einfällt.“

Zunächst aber, und das hängt damit durchaus zusammen, zu Hemingway, dem Mann, diesem Archetyp, diesem Kopf auf der goldenen Freiheitsmedaille der amerikanischen Literatur, der einfach nicht fähig war und erst recht nicht willens, sich politisch korrekt zu verbarrikadieren.

Gerade, so ist im TV zu sehen, sind die Scheiben in Berkley zu Bruch gegangen, in Protesten gegen „hate speech“, also gegen Meinungen, die dort nicht geteilt werden, zum Beispiel über Männer, Frauen, Geschlechter, Präsidenten.

Richard Dawkins, als atheistische Gottesleugner voll auf Höhe der Zeit und eigentlich prädestiniert, Vertreter der akademischen Linken zu sein, versteht die Welt nicht mehr und äußerst sich bei Fox über den verheerenden Fehler, den die Linke begeht: Sie verwechselt die Muslims mit einer Rasse, die geschützt werden sollte.

Dabei ist der Islam keine Ethnie unter Naturschutz, sondern eine Ideologie und eine mörderische dazu. Ein hirnvergiftender und ohne alle Hemmungen verzehrender Gottes-Glaube, wobei Gott im dunklem Zentrum dieser Ideologie Hass und Verderben sprudelt wie bereits in den Gründungsjahren und neu aufgelegt seit der islamischen Revolution des Ayatollah Khomeioni, der 1979 den Gottesstaat errichten wollte und die Welt mit Fatwas überzog und Autoren wie Salman Rushdie für vogelfrei erklärte.

Aber auch anderen Dinge hat die Linke, absurde französische Theoreme nutzend, in Viktomologien und “Narrative” aufgelöst, die keiner mehr ernst nehmen kann. Triggerwarnungen auf Büchern wie der Bibel (die Kreuzigung „könnte traumatisieren“), und sicher bald auch in Walt Whitmans „Leaves of Grass“ der Hinweis: „Bei Risiko und Nebenwirkungen sprechen Sie bitte mit Ihrem Arzt oder Apotheker”.

Die wichtigen Debattenbeiträge heute kommen von rechts.

Darin sind auch die über Geschlechter gemeint.

Die Linke und die ihr angeschlossenen Genderinstitute haben es in den USA geschafft, den Obersten Gerichtshof über die Frage nach der Notwendigkeit von Toiletten für das dritte Geschlecht zu bemühen.

Hemingways Überzeugungen, etwa die, dass ein Mann nicht für Niederlagen gemacht ist – „er kann besiegt, aber nicht zerstört werden“ – ist so eine „rechte“ Bemerkung und würde Feministinnen heutzutage aufheulen lassen.

Das war nicht immer so. Auch bei uns nicht.

Gottfried Benn dichtete kurz vor dem Ersten Weltkrieg: „Wir wollen nach Alaska gehen/ Der Meermensch: der Urwaldmensch: /Der alles aus seinem Bauch gebiert, / Der Robben frißt, der Bären totschlägt, /Der den Weibern manchmal was reinstößt: Der Mann.“

Da ich mich der schwarzen Liste der „Grünen“ zufolge „heteronormativer Ansichten“ schuldig gemacht habe und da mein Ruf ohnehin im Eimer ist, kann ich genausogut sympathisierend über Hemingway schreiben. Über diesen heteronormativen Finsterling aus dem Paläolithikum der Genderforschung, das noch garnicht solange zurückliegt und das ich mal die „normalen Zeiten“ nennen will, über diesen Kerl also, der soff und liebte und mit dem Tod flirtete sein Leben lang, ob im Krieg oder beim Stierkampf, auf der Jagd nach Großwild in den afrikanischen Savannen oder nach den blauen Marlin in den Wellen des Atlantik.

Was das Geschlechterbild der Umerzieher angeht, so vermute ich, dass sie sich stark zu diesem sagenhaften Perlenvolk der Mul hingezogen fühlen, ja sich narzistisch identifizieren mit diesen pazifistischen Sternenwesen.

Sie leben in Luc Bessons optisch grandiosen Sci-Fi-Thriller „Valerian“ (den wir in einem artdecco Eckenkino, ganz im Stil der 50er, mit Marilyns hochbauschenden Rock über dem Gitter, als Botschaft aus den guten Zeiten) gesehen haben, diese Mul, diese Sternstaubwesen also leben an einem ewigen Strand und genauso, wie sich Schneeflöckchen die neue Weltordnung erträumen, sie pflanzen sich augenscheinlich durch liebevolle Blicke und das Streicheln der Kopfhaut fort.

Nun war Gottfried Benn, ein eher ein melancholischer Tripperarzt mit Halbglatze und Brille, bestimmt nicht der Typ, Bären zu töten, wohl aber Hemingway. Der schoss sich seinen Grizzly in Wyoming und legte sich das Fell zum Schrecken der Hausangestellten aus den Bahamas mit präpariertem Kopf in den Flur zum Arbeitszimmer in Key West.

Pfui, von Tierschutz nie was gehört, Neandertaler!

Hemingways Machotum ist in den letzten Jahrzehnten eifrig „dekonstruiert“ worden, man vermutete darin eine Fassade, mit der er seine Bisexualität (also Schwäche?) tarnen wollte – Biografien erwähnten, dass er als Kleinkind von der Mutter mit Mädchenkleidern behängt wurde, dass er sich später eher Frauen mit kurzgeschnittenen Haaren aussuchte und ähnlichen Mumpitz, als sei ein Kerl, der trotz innerer Ängste an die Grenze geht, gesellschaftlich nicht tragbar.

Der Mann, das schuldhafte, fehlerhafte Wesen wegen seines Mann-Seins.

Unsere Kulturstrategen haben uns die Machotypen ausgetrieben, beginnend mit Theweleits voluminöser, brillanter Anklageschrift „Männerphantasien“ von 1977 (der Mann als Wurzel allen Übels wie Krieg, Gier, Umweltzerstörung) und sehen nun mit Fassungslosigkeit, wie er, der Mann, in rüpelnder, aggressiver Version zurückkehrt, vor allem aus islamischen Kulturen, Halbstarke, die paradoxerweise faszinierten Welpenschutz durch ältere Feministinnen erfahren.

Wir erleben gleichzeitig, wie der Beschützermann und Vater, der Polizist, der Soldat lächerlich gemacht werden, wir erleben die bizarrsten Geschlechterdebatten, erleben, wie Genderpäpstin Judith Butler den Mann als „Konstrukt“ bezeichnet, wie wir über Toiletten diskutieren für solche, die nicht wissen, ob sie Männer sind oder sich nicht festlegen möchten…und doch ist er einfach nicht totzukriegen: der Abenteurer-Mann, der Eroberer-Mann, wie ihn die Werbung feiert, das action-Kino, das Heldenkino, wie er weiterhin schillernd fasziniert unter dem ganzen Wegerklärungsmüll.

Reden wir also über Hemingway, der schon mit 18 ein Kriegsheld war, als ihm eine Granate den halben Unterleib zerriss und er noch einen schwer verwundeten Kameraden aus der Feuerzone schleppte im Sanitätseinsatz in Italien in den letzten Wochen des Ersten Weltkriegs.

Der Mann Ernest Hemingway, ein grossspuriger und depressiver und unendlich zärtlicher Dreckskerl.

Hem also, der nach Paris ging als Reporter und nach dem goldenen Regelbuch des Toronto-Star arbeitete (knappe genaue plastische Sätze!) und Mussolini interviewte und trefflich festnagelte als „Europas Meisterbluffer“ mit dem Talent, „schwache Ideen in starke Worte zu kleiden“ um seine Gefolgschaft aus „knüppelschwingenden 19-jährigen in schwarzen Hemden“ zu führen.

Heminghway aber auch, der dann zielstrebig die Pariser Ex-Pat-Avantgarde um Gertrude Stein und Ezra Pound (den späteren romantischen Duce-Bewunderer) ansteuerte und ihrem Rat folgte und den Journalismus, der ihn gut ernährte, an den Nagel hängte, um zu SCHREIBEN.

Ohne Netz und doppelten Boden.

Eine mutige Haltung auch der Kunst gegenüber.

Jeden Morgen bis zum frühen Nachmittag.

„Nein, danke, ich arbeite“

„An was?“

„Ich denke über den Mann nach!“

„Machst du Witze?“

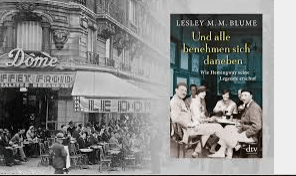

Sorry, das war die Familie, die mich zum Sundowner an die Marina mitnehmen wollte, aber draussen kocht der Asphalt und hier drinnen funktioniert die Klimaanlage bestens, sie ist auf kühle Pariser Frühlingstemperaturen eingestellt und im übrigen ist soeben ein Buch auf den Markt gekommen über jene frühe Zeit Hemingways in Paris, das hinreißend indiskret und bunt beschreibt, wie er selber an der Legende arbeitete, mit der er schließlich verschmolz, denn seine Devise hieß: Schreib nur über das, was du kennst.

Titel des Buches: „Und alle benehmen sich daneben“. Der Journalistin Lesley M.M. Blume ist ein großer Wurf über Hemingways Hungerjahre in Paris gelungen, aus der Halbdistanz, glänzend recherchiert, nicht ohne Ironie, aber auch nicht ohne jene Bewunderung, ohne die so ein Buch nicht funktioniert. Wir sind uns da einig.

Hemingway in Paris

Mit seiner jungen Frau Hadley, die schmale Zuwendungen aus einem Trustfund erhielt, lebte er 1921 in einer Mansarde über einem Sägewerk. Und er arbeitete an einfachen wahren Sätzen. Seine Frau gebiert einen Sohn. Sie nennen ihn „Bumby“. Hadley traut sich kaum auf die Straße, so abgetragen sind ihre Sachen. Und Hem arbeitet, ohne alle Aussicht auf Erfolg oder wenigstens die nächste Miete.

Beobachtungen, Kurzgeschichten aus dem Leben der amerikanischen Meute, und er schaute genau hin. John dos Passos, Sherwood Anderson, Ford Madox Ford, alle suchten und stocherten, Scott Fitzgerald hatte es bereits zu Ruhm geschafft, aber nicht dorthin, wohin Hem wollte: ins ganz Neue.

Hunger ist ein Lehrer, schrieb er, er lässt die Farben leuchten in den Bildern im Musée du Luxembourg, zum Beispiel in denen Chagalls – so wie der malte, wollte er schreiben: konzentriert auf das Wesentlich.

Er schrieb meist im Cafe La Croserie des Lilas und mied die aufgekratzten Boheme-Darsteller im Restaurant Dome und wenn ihn einer störte bei der Arbeit blaffte er „Hau ab, oder noch besser: Häng dich auf“!“

Wie gern übrigens lasse ich mich in dieses Paris der 20er Jahre verführen, das noch nicht unter dem asynchronen Weltkrieg und Terror eines religiösen Todeskults verblutete, der von einer komplett verblödeten Linken mit Liebe und Verständnis umarmt wird – „alle wirklich bösartigen Sachen beginnen in großer Unschuld“ bemerkte er mal – nein, es ist das Paris, das Hem später ein „Fest“ nannte, „das in dem, der glücklich genug war, es zu erleben, ein Leben lang bleibt“

Dennoch, mit den Absagen für seine Kurzgeschichten kann sich Hem in den frühen 20ern die Wände bepflastern, er weiß, er muss einen Roman, muss DEN Roman schreiben und er muss warten, muss den Druck steigen lassen, bis der Roman ganz notwendig aus ihm herausbricht – tatsächlich tut er das, 1924, als er mit seiner Meute aus Schriftstellern, Trinkern, Lebenskünstlern wie jedes Jahr zu den Stierkämpfen in Pamplona aufbricht.

Doch diesmal hat sich die Truppe um eine entscheidende Nuance verändert, eine Frau ist hinzugestoßen, Lady Duff Twysden, die in Scheidung von einem britischen Aristokraten lebt, er nennt sie Lady Ashley oder kurz „Brett“. Sie steht wie eine Göttin an den Tresen des Dome, Bubikopf, Fedora, Jersey-Sakko und sie leuchtet und alle, auch Hem selbst, am meisten aber sein Freund Harry Loeb, sind in sie verknallt.

Die Hauptfigur (Hemingway) ist impotent geschossen im Krieg, doch das Buch feiert die Männlichkeit (Lasst stecken, ihr Psychointerpreten!), das Ergebnis ist „Fiesta“ (im amerikanischen Original „The sun also rises“), es schildert die Besäufnisse, die Prügeleien, das Stampfen der Stiere durch die Gassen hin zur Arena, den Blutrausch der Aficionados, die Würde der Toreros und die tänzerische Schönheit des jungen Matadors Romero.

Ein Roman so lakonisch, zynisch, sinnlos wie das Leben nach dem Großen Krieg, lauter wahre Sätze – und vor allem ein großes Werk des Verrats. Denn alle sind sie kenntlich, seine Freunde, am meisten Harry Loeb, der trostlos verliebt durch den Trubel stolpert und allen auf die Nerven geht, besonders Brett, die am Schluss in Jakes (Hemingways) Armen liegt, „wäre es nicht schön gewesen mit uns beiden“ sagt sie, und er, „wahrscheinlich verdammt schön“, was er für die Schlussfassung dann sarkastisch abänderte in, „ja, ganz hübsch sich das auszumalen, nicht wahr?“

Es ist so locker runtererzählt und schmucklos, das Unwichtige wird als unwichtig geschildert, meine Lieblingsstelle ist die vom Kathedralen-Besuch der Meute: „Cohn machte die Bemerkung, dass dies ein sehr gutes Beispiel von irgendwas sei, ich hab vergessen was es war…“ – kann man besser beschreiben, dass Cohn ein aufgeblasener Pinsel war und Jake (Hemingway) seine Gedanken in dem Moment woanders hatte, zum Beispiel bei Brett?

Die Kunst der Auslassung, so ganz nebenbei, der Leser denkt seinen Teil, das ist Meisterschaft.

“Fiesta” durchbrach die Schallmauer, Hemingway, bis dahin das aufregendste Gerücht der amerikanischen Literatur, hatte geliefert, er schrieb “Fiesta” in ein paar Wochen nieder, fieberhaft, schlank, schnell, sarkastisch, verletzend wahr. Und er bediente alle Lager, die Avantgarde genauso wie das große Publikum. Träumen wir nicht alle davon? Und braucht es nicht neben Talent auch Mut, auszuhalten, um dann so ungeschützt an die Front der Literatur zu marschieren?

“Um über das Leben zu schreiben” sagt er, “musst du es zuerst leben”.

Hemingway war die neue Stimme, die der “Verlorenen Generation”, Getrude Stein hatte den Begriff geprägt, mit dem sie eigentlich die geringschätzige Bemerkung eines Kfz-Mechanikers aufgenommen hatte, der über die Nichtsnutze der Nachkriegsjugend ausließ. Ihr sollte die Beatgeneration, die Hippie-Generation, die Generation X, die der Millennials, zahllose weitere “Generationen” folgen bis zur heutigen der rechthaberischen „Schneeflöckchen“.

Mit diesem Buch hatte sich Hem dem Chaos überlassen, das man Leben nennt, oder auch Liebe mit all ihren Verwüstungen, und die sollten ihre Schneise auch durch Hems Ehe schlagen, denn plötzlich war da diese zierliche Pauline Pfeiffer aufgetaucht unter all den Frauen, die ihn umschwärmten, eine Weile versuchten sie die menage a trois mit Hadley, bis Hadley schließlich aufgab.

Und Hem, von Schuldgefühlen geplagt, überließ ihr den kleinen “Bumby”, den er liebte, und die Tantiemen zu “Fiesta” – “es ist unser beider Buch”, sagte er.

Prima Geste, nobler Typ, würde ich sagen, eher ein trauriges, als ein hässliches Scheiden. Ein paar Romane und ein paar Frauen später wird er erkennen und bekennen, dass Hadley die Liebe seines Lebens war.

Hem also zog mit Pauline weiter, sie kamen über Kuba und landeten 1928 in Key West, das ihm sein Buddy John dos Passos, der mit “Manhattan Transfer“ ebenfalls einen Avantgarde-Hit gelandet hatte, als “Traum im Golf ” beschrieb.

Hemingway auf Key West

Der wahrste Satz damals im Juni 1928 und heute im August, fast 90 Jahre später heißt: Es ist verdammt heiß.

Ja, wir müssen hierher, um Hemingway auf der Spur zu bleiben, denn erst er – abgesehen vom Allmächtigen, der diese Korallenbänke im Golf von Mexiko schuf – hat Key West auf die Landkarte gesetzt.

Und die Keys sind ein Glutofen.

Überall an der Golfküste verheerende Regenstürme, Missouri, Alabama, Georgia, ein Hurricane mischt den Golf auf, selbst in Kalifornien reißende Fluten – nur Florida bleibt ausgespart.

Die Sonne konzentriert sich auf uns, um uns die Lebensgeister aus den Knochen zu brennen. Die gemessene Temperatur liegt bei 34 Grad, mit der Luftfeuchtigkeit liegt die gefühlte bei 40.

Schon das wahnsinnig vor sich hinbrodelnde Miami, dessen Nächte von blauen und roten Sirenenlampen durchzuckt werden, die Southbeach-Art-Deco-Trinker-Meile mit den aufgequollenen Schlampen mit farbigen Krallen im Fischnetzfummel oder den hochgewachsen durchtrainierten Schwulen, die ihre Vögel ausführen, tatsächlich brasilianische Papageis, auf jeder Schulter einen…schon Miami verzeichnet Rekorde, aber dann geht es den Highway One in den Süden, eine pastellgrüne Betonschiene im Atlantik, schmal wie eine Thermometer-Säule, die in Key West endet, kurz bevor sie platzt.

Am Sonntag ist die Lobster-Saison eröffnet worden. „Lobster Madness“ brüllen die Annoncen der Restaurants, in den Pubs spielen bärtige Countrysänger und vor der Ziegelmauer in 907 Whitheadstreet stehen Teenager in schwarzen Sport-Tops in der dampfenden Mittagsglut, die Hände in die Riemen schwarzer Rucksäcke gestemmt, Collegetypen mit funny T-Shirts („You have nice tits, can I try one?“) Senioren, Familien mit Kindern, alle stehen an, um dem Nationalhelden und Mann Hemingway ihre Referenz zu erweisen und sein spanisch-koloniales Holzhaus zu betreten wie einen Tempel verlorengegangener Tugenden und Rollen, und sei es die, jeden hier leicht unter den Tisch zu trinken, denn er trank, wie er sagte, „um die anderen Leute interessanter zu machen“

Erst 1931 hatte Pauline das Haus, ein Hochzeitsgeschenk ihres Onkels, mit ihren aus Paris importierten Möbeln soweit hergerichtet, dass es wohnlich war. Das Bett, die Kacheln aus Kuba, die Kristallleuchter, für die die Ventilatoren zu weichen hatten, wie die Führer (alle über sechzig mit weißen Pferdeschwänzen und durchgeschwitzten Hawaihemden über Bäuchen) fluchen.

Am Küchenschrank hängt eine Seite des deutschen Donald Duck, Hem steht zwischen Tick, Trick und Track, kein schlechtes Rollenmodell für kleine Enten, die mal Enteriche werden wollen, denk ich mir.

Und dann sind da die rund fünfzig Katzen, die eifrig fotografierten Stars, ja, vor allem sie, denn sie haben sechs Zehen und lümmeln sich überall. Die mit der weißen Halskrause auf dem Bett ist Liz Taylor und der grauschwarze Tiger neben dem Poolhaus heißt Humphrey Bogart, der seionen Holzblock genervt und unfassbar lässig räumt, als die Gruppe anrückt.

Da ist einbetoniert sein „letzter Cent“, den er Pauline vor die Füße geworfen haben soll, wütend über die Kosten des Pools, dem sein Boxring zu weichen hatte, (er sprang morgens ins Meer), und da, ganz sicher nicht erfunden, die goldene Freiheits-Medaille die ihm Eisenhower verlieh für seinen Einsatz in der Ardennenoffensive und als Chef einer kleinen Sabotagetruppe hinter den deutschen Linien.

Den Weinkeller im Ritz hat er praktisch im Alleingang erobert, um Sartre und Simone de Beauvoir und Camus zu bewirten.

Ja, Hemingway stammte aus einer Zeit, in der die USA nur gute Kriege führten. Für die Bücher, die davon erzählen, interessiert sich zunächst mal keiner der Besucher mit den Flip-Flops und den Handy-Cameras. Aber für die Plakate von deren Verfilmungen. Zum Beispiel „A Farewell to arms”, den er 1929 veröffentlichte, der wichtige zweite Hit nach Fiesta, der ihn finanziell endgültig unabhängig machte und dessen Filmrechte er für 25 000 Dollar verkauft hatte, dieser Film also mit Rock Hudson und Jennifer Jones, der Kriegsroman, in dem Hem seine unglückliche Liebesgeschichte zu einer italienischen Krankenschwester beschrieb. Über das happy end, das Selznik angeordnet hatte, schäumte er.

Oder „To whom the bell tolls“ mit Gary Cooper und Ingrid Bergmann, seine Erlebnisse aus dem spanischen Bürgerkrieg, in den er als Reporter zog. Hem gratulierte Gary Cooper, mit dem er befreundet war, weil er jene Zähigkeit, jenen Heldenmut zeigte, den er sich vorgestellt hatte für den Lehrer Jordan, der sich den Linken anschließt und der mit seinem Opfergang den Guerilleros jenen Vorsprung verschafft, der sie vor den Faschisten rettet.

War Hem links? Nun, er nahm in seinem Roman die skrupellosen Sowjetoffiziere genauso aufs Korn wie die Falangisten, und er erzählte ohnehin nicht von Ideologien, sondern von männlichem Opfermut, von Ehre und Liebe, von seiner Herkunft war er eher konservativ.

Dann, nicht zuletzt, „To have and have not“ mit Humphrey Bogart, diese Kurzgeschichten um den versoffenen Skipper Henry Morgan, die er zu einem Roman montiert hatte – das Drehbuch stammte von Faulkner und hatte kaum was mit der Vorlage zu tun, diese wunderbare Szene mit der jungen Laureen Bacall mit ihrem legendären Satz “If you need me, just whistle…you know how to whistle, dont you? Just close your lips together and blow“ worauf sie ihre weichen weiten Lippen mit einem Lächeln sanft schloss.

Egal, Morgan ist ein krummer Typ, der seine Familie durchbringen muss und sich auf Gangster einlässt, und in allen Filmen wurde Hemingway selbst mitgedacht und überblendet, er wuchs zum populären Mythos, eine Figur der silver screen, ein Stern im Himmel, der mit anderen Sternen leuchtete – auf Kuba, der nächsten Station mit der nächsten Frau, der Journalistin Martha Gellhorn, schwamm Ava Gardner nackt in seinem Pool, Jane Mansfield schenkte ihm zum Geburtstag Flamingos. Da ist das Foto mit Spencer Tracy, der den Alten Fischer Santiago spielte, sie verstanden sich prächtig und tranken den von Hem selber kreierten Daiquiri „Papa Doble“.

Hemingway, der Schriftsteller als Kerl und als Star, zu dem sie hier pilgern.

Hemingway-Figuren sind sonderbare, wortkarge Helden, Männer mit Würde, die wissen: Mut, das ist Haltung in Todesgefahr, „Grace under pressure“.

Wo sind diese Qualitäten heute in den Schnatterdebatten? Sie kommen den Kids auf die Spielkonsolen mit Ballerspielen wie „Call of Duty“, und Karl-Ove Knausgard hat wohl recht, wenn er im letzten Band seines sechsteiligen „Kampfes“ schreibt, dass unsere Friedensgeneration, unsere Schneeflöckchenjugend Heldentum und Tod und Schicksal nur noch im Kino erträumen kann – aber sie träumt!

Was lässt sich mitnehmen? Vielleicht diese Einsicht: „Das erste und das letzte ist wohl, dieses Leben auszuhalten bevor es dich zerstört.“

Key West, die Zweite

Nicht um Leben und Tod geht es hier in der Künstler- und Schwulenkolonie in Key West, eher um Sachen wie das Amphitheater, in die Countrylegende Jimmy Buffett nach vierzig Jahren noch einmal auftreten soll, und wann es eröffnet wird und wen es stört.

Die Leserspalte im Lokalblatt “Citizen“ ist turbulent. „Ich frage mich, ob die Sache mit dem Amphitheater durchgezogen würde, wenn es an eine weiße Nachbarschaft grenzen würde“. Darauf ein anderer: „Der Truman Annex (die location) ist sehr weiß. Viel näher am Amphitheater als Bahama Village. Hör auf mit dem rassistischen Quatsch – du wirkst einfach dumm.“

Aber auch sowas: „Der Typ, der mit dem Golfwagen auf der Highway 1 rumgekurvt ist, voll bepackt mit Leuten und Gepäck, hat sich illegal verhalten..Und nein zu dem Vollidioten, der das hier kommentiert hat, ich war auf meinem Fahrrad unterwegs, nicht mit dem Auto“.

Key West besteht aus hübschen Holzhäusern im spanischen Stil. Weiß gestrichene Zäune, türkis die Pfosten in Alleen aus Palmen und tropischen Bäumen wie dem Bannyan-Tree mit seinen Luftwurzeln, also jener Sorte von Baum, unter dem der Buddha in Nordindien einst seine Erleuchtung fand.

In den TV-Runden ist das Thema der Stunde natürlich die Drohung durch Nordkorea, dessen Diktator Kim die USA mit Nuklearwaffen anzugreifen droht, und viele fragen sich, ob man sich nicht durch Clintons und Obamas Untätigkeit, durch ihre konfliktscheuen Appeasement-Abkommen mit diesem Schurkenstaat überhaupt erst den Aufbau eines Programms und damit die nukleare Bedrohung eingehandelt hat.

Viele Häuser sind mit der US-Fahne beflaggt, und obwohl Key West eine starke Schwulen- und Lesben-Community aufweist – Tennessee Williams schrieb hier seinen Welterfolg „Endstation Sehnsucht“- und trotz aller Buntheit ging es in der Präsidenten-Wahl an Donald Trump.

Natürlich hat es kaum noch Ähnlichkeit mit dem Fischer-Städtchen aus Hems Zeiten, die auch die Jahre der Prohibition waren.

In der Duval Street sind die meisten Häuser entweder Bars (85 von insgesamt 300), Restaurants oder Boutiquen, in denen man Trinkersprüche auf Shirts kaufen kann oder monströse Couchtische mit Octopus-Trägern aus farbigem Glas oder andere Scheußlichkeiten.

Dass Hemingway hier quasi vergessen ist, heißt jedoch nicht, dass auch seine Figuren verschwunden wären, wie jener Henry Morgan, der schließlich angeschossen in seinem Boot im Golf verblutet.

Und plötzlich tauchen sie auf, aus dem Unterholz dieses Brodelns, du kommst ins Gespräch und plö tzlich ist Key West wieder Abenteuer, Bühne für Halbwelttypen und verwehte Figuren, da ist John Malone, ein Ire, der vom Nebentisch im „Outpost“-Restaurant Bier rüberschickt, wir schicken zurück, er ist mit seinen Kindern da, die eigentlich nicht seine sind, die Story wird am nächsten abgeklärt im „Bagatelle“, denn dahin kommt er mit seiner Frau, einer Hellhäutigen Kubanerin, schlank, weißschwarzes Tiger-Killer-Cocktailkleid.

tzlich ist Key West wieder Abenteuer, Bühne für Halbwelttypen und verwehte Figuren, da ist John Malone, ein Ire, der vom Nebentisch im „Outpost“-Restaurant Bier rüberschickt, wir schicken zurück, er ist mit seinen Kindern da, die eigentlich nicht seine sind, die Story wird am nächsten abgeklärt im „Bagatelle“, denn dahin kommt er mit seiner Frau, einer Hellhäutigen Kubanerin, schlank, weißschwarzes Tiger-Killer-Cocktailkleid.

Sie heißt Frances, in die John ganz augenscheinlich verliebt ist, zumindest drückt er ihr ständig nasse Küsse auf die Wange.

Der Zufall will es, dass John Hemingway-Spezialist ist, er fährt Touristenbusse durch die Stadt. Seine Lieblingsgeschichte ist selbstverständlich die, als Hem das Urinal aus „Slopp Joes“ Bar, die über Nacht aufgelöst werden musste, eigenhändig nach Hause schleppte, um es seinen Katzen als Tränke hinzustellen.

Er hatte Anspruch darauf, fand er: „Ich hab ein Vermögen in diesem Pissoir gelassen.“

„Hier eine wahre Geschichte“ sagt John, und er drückt seine Frau streng am Arm, bevor sie dazwischen gehen kann, was sie gerne tut, es geht also wieder mal um „wahre Sätze“… und sie macht mit der linken Hand einen plappernden Frosch nach, und er sagt streng „Honey, I love you“, wieder Küsschen, „but shut up“, darauf sie „You shut the fuck up“, worauf er wieder sagt „NO YOU SHUT THE FUCK UP“, Küsschen, „Darlin, you know I love you“, die wahre Sätze kommen also nur stoßweise, zerstückelt und zunehmend alkoholnuschelnd, aber es stellt sich raus, dass sie beide interessante Sachen auf Lager haben.

Erst mal zu Trump und seiner Drohung “Fire and Fury“ auf den nordkoreanischen Zwerg herabgehen zu lassen, sollten er es wagen, die USA anzugreifen. „Natürlich“, sagt sie, „muss man diesem durchgeknallten Schlitzaugen die Bomben unterm Hintern wegschiessen“, das hat ihre Familie nicht anders gehalten wenn sie bedroht wurde: Frances war die verwöhnte Tochter eines Drogenbosses.

Wenn sie irgendwas wünschte, drückte ihr Papa 1000 Dollar in die Hand. „Glückliche Jugend“, behauptet sie, „ich hatte allen Spaß in der Welt“. Natürlich war der Alte um ihre Sicherheit besorgt und setzte einen Leibwächter auf sie an, ohne dass sie wusste, dass es einer war. Sie verliebte sich. Er war fantastisch, sagt sie. „Er hatte unglaubliche grüne Augen.“ Er war so fantastisch, dass er ihr fünf Kinder machte.

„Wo ist er heute?“

„Weggepackt“, seufzt sie. „Für 25 Jahre“

„Und Papa?“

„25 Jahre“, wie all die anderen. Zwei Jahre lang haben die Feds die Familie beobachtet, bis sie zug eschlagen haben. „Unser Haus war von oben bis unten verwanzt“. Ab und zu telefoniert sie mit ihm im Knast. Eher selten. „Er war ein Scheißkerl, weil er Mama mit reingezogen hatte.“

eschlagen haben. „Unser Haus war von oben bis unten verwanzt“. Ab und zu telefoniert sie mit ihm im Knast. Eher selten. „Er war ein Scheißkerl, weil er Mama mit reingezogen hatte.“

Johns Geschichte, nach vielen „shut ups“ und „love you darling“, nicht minder dramatisch. Ein Bruder starb an einer Überdosis, der andere erschoss sich. Zum Gedächtnis an ihn hat er sich das grüne irische Kreuz auf den Hals tätowieren lassen. Beide Eltern sind kurz darauf gestorben, er schmiss seine Banklehre und ging zur Navy und lernte die Welt kennen. Hongkong, Singapur, Affenhirnessen auf den Philippinen. Dann die ehrenhafte Entlassung.

Seitdem kümmert er sich um Veteranen. Und um Frances’ fünf Kinder. Zuerst hat ihn Frances abblitzen lassen. Dann rückte sie mit ihren Kindern an – „und er ist nicht abgehauen“. Sie strahlt, er gibt Küsschen.

Die Kunst der Auslassung

Und nun die zweite Regel für das Überleben in Key West: in den Rückspiegel schauen.

Der Sohn platzt ins Zimmer: „Papa komm mal schnell, Mama hat, sie wollte nur noch mal richtig einparken, jetzt will der Typ einen neuen Scooter“.

Hier haben wir ein Typisches Beispiel für Hemingways Theorie der Auslassungen, der Eisberg-Theorie, die davon ausgeht, dass neun Zehntel unser Kommunikation unter der Wasserlinie liegen, also nicht sichtbar sind.

Daher, im ausgeschriebenen Klartext: Mrs. Perfect, wie die beste Ehefrau der Welt im Familienjargon heißt, war noch einmal ins Auto gestiegen, um es vor dem Hotel in die optimale Parallele zum Bordstein zu manövrieren, da schoss ihr beim Aussteigen, sie hatte die Tür gerade einen Spalt geöffnet, von hinten ein Moped- Fahrer in die Türkante, ein, wie der Leser bereits aus den kurzen Andeutungen erraten hat, etwa 25-jähriger verschlagener Usbeke aus Samarkand mit eingeschränkter Aufenthaltsgenehmigung, dessen Moped nicht versichert war, der aber für seine zehn Jahre alte Mühle eine neue Kawasaki haben möchte.

Blitzschnell überlegen: was würde Hem jetzt machen?

Er würde rufen: „Samarkand“! Und träumerisch: „alte Seidenstrasse…“ und er würde Max, so heißt der Junge, auf ein paar Runden mit geschmuggeltem kubanischem Rum in Sloppy Joes Bar abfüllen und alles, ALLES über Samarkand erfahren wollen, vor allem über diese Schule, in der der Moped-Jugend beigebracht wird, Autotüren von hinten zu attackieren, und er hätte Max in kürzester Zeit unter den Tisch getrunken.

Werkstatt-Einschub, noch einmal zur Kunst der Auslassung.

Die Pausen sind so wichtig wie das Gesagte. Wichtiger. Rund 90 Prozent der Gefühle bleiben ungezeigt, wie beim Eisberg. Übrig bleiben die knappen, wahren Sätze, die er schreiben wollte. Der Rest muss erahnt werden.

Wie in der Story “Ein sauberes, gutbeleuchtetes Café” aus den Pariser Jahren:

“Letzte Woche hat er einen Selbstmordversuch gemacht”, sagte der eine Kellner.

“Warum?”

“Aus Verzweiflung.”

“Worüber?”

“Über nichts.”

“Woher weißt du, dass es nichts war?”

“Er hat ‘ne Masse Geld.”

Einfache, klare Sätze in einer Regennacht, und er jagte nach weiteren Sätzen, später, sein Leben lang, unter den Akazienbäumen auf der roten Erde Afrikas oder in Harry’s Bar in Venedig oder auf dem Schlachtfeld von Guadalajara.

Ich habe nie, NIE behauptet, Hemingway zu sein, auch wenn ich „heteronormative“ Ansichten habe und durchaus zu grace under pressure in der Lage bin, also: ich rufe Avis, Polizei, Pannenhilfe und Rettungsdienst an, ganz nach dem Regelbuch, das zu ignorieren Max immer dringlicher vorschlägt, und ich bin erleichtert, dass die Mediziner keine Verletzungen feststellen und dass Max angibt, okay zu sein und keine Schwindelgefühle zu spüren, was mir eine Multimillionen-Prozess wegen Invalidität, Berufsunfähigkeit etc. erspart. (Schleudertrauma! Ich sehe den Film mit Jack Lemon mit Halskrause vor mir und Walter Matthau als Winkeladvokaten)

Ich einige mich mit ihm auf 900 Dollar, die Rezeptionistin bezeugt, die Schwierigkeiten sind gelöst.

Zweite Lektion also, noch einmal genauer: Schau in den Rückspiegel und suche den Augenkontakt mit hinter dir wartenden usbekischen Mopedfahrern, bevor du aus dem eingeparkten Auto aussteigst.

Zwei Tage später muss ich die Sache mit den „wahren Sätzen“ zumindest in Fall von Max relativieren – wir platzen zum Frühstück durch Zufall in ein kubanisches Kaffee, in dem er serviert, und er ist kein übler Bursche, aber das Moped hat er immer noch nicht reparieren lassen, meine Anzahlung reicht doch noch nicht für ein neues.

Sonntags wie immer, zur Rettung der Seele, in die katholische Messe. Hem ist auf Wunsch seiner Pauline – zur Rettung seiner Ehe – zur katholischen Kirche konvertiert, doch nicht nur deswegen. Offenbar hatte er nach seiner Verwundung in Italien engen Kontakt mit einem katholischen Priester und schrieb seine Heilung der Krankensalbung bzw. letzten Ölung durch diesen Priester zu.

„Wenn überhaupt irgendwas“, schrieb er in einem Brief an seinen Freund Ernest Walsh, „dann bin ich katholisch. Nun nicht gerade das, was man einen ‚guten Katholiken nennt‘. Aber es ist die einzige Religion, die ich ernst nehmen kann.“

Allerdings findet die Messe in der Kirche der Presbyterianer statt und ist nicht sehr katholisch. Und liturgisch nicht sehr intakt.

Vier Leute sitzen dort in der Nähe des Altarraums zusammen, es ist die „National Catholic Church of North America“, die an diesem Mittag über das Evangelium des Tages, die Verklärung Jesu auf dem Berg, reden, da sitzen der Bischof, ein Priester und die farbige Sarah, eine angehende Priesterin, plus ein weitere Frau als Gemeinde zusammen – die katholische Nationalkirche hat sich in den 40er Jahren abgespalten, ihre Mitglieder leben im Geiste des Zweiten Vatikanischen Konzils, bewundern Papst Franziskus und sind für Abschaffung des Zölibats, die Zulassung von weiblichen oder homosexuellen Priestern, und finden, dass Papst Benedikt, nun ja, eben „sehr deutsch“ war.

Diese liberale katholische Kirche hier breitet die Arme so weit aus, dass sie offenbar in die Luft greift. Priesterin Sarah versucht sich an den Gebeten zur Eucharistie, zur Wandlung, die Segnung der beiden Schau-Hostien und des Keramik-Kelches mit dem Wein, wir spielen Messe, und ich sehe die Zukunft der una sancta, wenn sie diesem Weg folgt, mindestens so weit aufgesplittert wie die protestantische, als wohnzimmertauglichen Hokuspokus für jedermann – Hem, ohnehin auf der nicht sehr gläubigen Seite, wäre wenig beeindruckt gewesen.

Der Tod und das Schreiben

Seine Jahre auf Key West, die mit Pauline, waren diejenigen, die den “Papa Hemingway“-Mythos prägten. Ständig draußen auf See mit seiner Meute, Fischtouren am Rand des Golfstroms zwischen Key West und Kuba, zwischendurch Safaris in Afrika, auf denen seine schönsten Kurzgeschichten entstanden. Pauline, die Zierliche, erlegt einen Kudu-Bock und Hem schreibt den Nachruf: “Er roch rein und wunderbar wie der Atem von Vieh und der Geruch von Thymian nach dem Regen.”

Ihm selber gelingt der Abschuss eines Löwen und er bereut den Tod dieses schönen Tiers. Und ihm gelingt die Geschichte „Das kurz, glückliche Leben des Francis Macomber“, der vor einem angeschossenen Löwen ausreißt, zur größten Verachtung seiner Frau, der sich aber am nächsten Tag mutig einem Bullen stellt. Kurz bevor er ihn tötet, wird er „versehentlich“ von seiner Frau erschossen, die sich in den Großwildjäger Wilson verliebt hat, und die für einen Gatten, der seinen Mut und seine Selbstgewissheit wiedergefunden hat, keine Verwendung mehr hat.

Die zynische, sentimentale, stolze Geschichte einer Rettung: der Rettung des Selbstbilds des Mannes als Held.

Hemingway suchte Todesnähe sein Leben lang.

Todesnähe war Treibstoff seiner Literatur. Todesnähe in den Reportereinsätzen im türkisch-griechischen Krieg, im Spanischen Bürgerkrieg, in der Normandie-Offensive. Und dann die Todesspiele, die Angeltrips und Kneipenprügeleien und die Großwildjagden.

Er war verliebt in den Tod, er nannte ihn seine Hure. Er mochte den Krieg, wie er einmal seinem Verleger schrieb, aus einem einfachen Grund. “Da besteht jeden Tag und jede Nacht die große Wahrscheinlichkeit, dass man getötet wird und nicht mehr schreiben muss.“

Getötet werden, um nicht mehr zu schreiben. Gleichzeitig nennt er das Schreiben die einzige Tätigkeit, die ihn glücklich macht. Der Tod und das Schreiben sind die Konstanten dieses übervollen Lebens, alles andere ist Ablenkung und Lärm und Zufall. Und so setzte der Schuss aus seiner doppelläufigen Flinte, mit dem er sich 1961 in seinem Haus in Ketchum Idaho den Schädel zertrümmerte, den einzig möglichen Schlusspunkt unter dieses Leben eines Machos und Kämpfers und Dichters, eines furchtlosen „heteronormativen“ Einzelgängers.

Er war depressiv, die Elektroschock-Behandlungen, denen er sich in der Mayo-Klinik aussetzte, taten nichts, um seinen Zustand zu erleichtern, im Gegenteil: Sie löschten seine Erinnerungen. Und was ist ein Mann, der sechzig geworden ist und ein derartiges Leben geführt hat ohne diese, und dem die „wahren Sätze“ nicht mehr gelingen?

Knapp vier Jahrzehnte und acht Romane und unzählige Reportagen und Kurzgeschichten und drei Ehen und einen Nobelpreis später, ging es dann doch schnell. Er tappte hinunter in die Diele in seinem Haus in Idaho, barfuß, im Morgenmantel, setzte die Flinte an. Er war so alt wie sein Jahrhundert. Der Jäger erlegte sich selbst.

Talent und Testosteron, Mut und Poesie, was für ein grandioses Macho-Spektakel von heute aus betrachtet, aus unserem Flachland geiler Machtzwerge.

Auf dem Weg zurück nach Miami kurze Zwischenstation in Islamorada, wo Hemingways Yacht „Pilar“ in einem riesigen Touristenshop mit Anglerbedarf trockengelegt ist, ein schönes schlankes Holzschiff, das er in den 1930ern erworben hatte.

Unten in der Kabine eine verrostete Underwood. „Schreiben ist einfach – du setzt dich vor die Maschine und blutest.“

Draußen, in der Marina, zwei Sportfischer, die ihren Katamaran und den Turm säubern. Ob ihnen Hemingway ein Begriff ist? Der mit dem Schlauch in der Hand guckt ratlos. Der andere grinst. Wie ist es mit „Der alte Mann und das Meer“?

„Der kann doch gar nicht lesen“, sagt der andere und zeigt auf seinen Kumpel. Was schade ist.

Denn nur wenige Jahre vor seinem Ende schrieb Hemingway diese wohl schönste Geschichte über das Fischen, die gleichzeitig eine über Mut und Opferbereitschaft ist, über den Lebenskampf und den Tod. Es ist die Geschichte schlechthin über den Mann und sie beginnt mit den Worten:

„Er war ein alter Mann, der allein in einem kleinen Boot im Golfstrom fischte, und er war jetzt vierundachtzig Tage hintereinander hinausgefahren, ohne einen Fisch zu fangen.

Und dann wird in der “Der alte Mann und das Meer” ein epischer Kampf geschildert zwischen Mensch und Kreatur, in dem es um viel mehr geht als um die Beute, nämlich wie in dem gewaltigen Vorläufer “Moby Dick” um alles, um Ehre und Stolz, um die Seele und den Sinn des Lebens.

„Du tötest mich, Fisch, dachte der alte Mann. Aber dazu bist du berechtigt. Niemals habe ich etwas Größeres und Schöneres oder Ruhigeres oder Edleres gesehen als dich, Bruder. Komm nur und töte mich. Mir ist es gleich, wer wen tötet.“

So klingt eine Geschichte, die aus lauter wahren Sätzen besteht. Es sind nur 26 500 Wörter, doch die bilden ein Weltepos. Der alte Santiago stirbt fast in seinem Kampf mit dem Marlin, Haie bringen ihn schließlich um seine Beute, er kehrt zurück mit Wundmalen an den Händen, die ihm die Angelsehne gerissen hat, und er schleppt noch den Mast hinauf zu seiner Hütte, wie es der Brauch ist, und er fällt auf dem Weg wie Christus unter dem Kreuz.

Dann schläft er wie ein Toter und steht wieder auf und lebt, um zu erzählen.

Das amerikanische Magazin “Life” druckte die Geschichte in einer einzigen Ausgabe, die sich innerhalb von 48 Stunden fünf Millionen Mal verkaufte.

William Faulkner schrieb: “Bisher schufen seine Männer und Frauen sich selbst, aus ihrem eigenen Leben.” Doch mit dieser Novelle sei dies anders: “Diesmal hat er Gott entdeckt, einen Schöpfer.”

Kämpfen Sie mit!

Wie Sie sicher gesehen haben, kommen meine Beiträge ohne Werbung aus. Daher: wer mich in meinem Kampf gegen eine dumpfe Linke, die auf Binnen-Is und Gendersternchen besteht, aber Morddrohungen nicht scheut, unterstützen möchte, besonders für allfällige gerichtliche Auseinandersetzungen, kann es hier tun.

9 Kommentare

Einen Kommentar hinzufügen Antworten abbrechen

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.

„Inseln im Strom“, ebenfalls grandios….. und 1961 war ein Ausnahmejahrgang im Bordeaux😜

Ohne Zweifel!

Frohes Fest

Ihr

mm

absolutely!

mm

Lieber Herr Matussek,

es ist schön, das Sie für den alten Hemingway eine Lanze brechen. Vieles von dem, was er geschrieben hat, ist wunderbar. Nehmen Sie den Anfang von”Farewell to Arms” oder “Alter Mann an der Brücke” oder noch die Entenjagd in “Über den Fluss…”, vieles andere. Leider hat er über die Jahre sich selbst aus den Augen verloren: Es war wohl schlicht der Alkohol, der ihm, ganz unromantisch, einen dummen Kopf gemacht hat. Wie bizarr, ungeschickt, auch unangenehm er in seinem Leben war, so großartig war er, wenn er halbwegs nüchtern am Schreibpult stand. Und das ist das Einzige, worauf es ankommt.

Sie haben recht, was zählt ist aufm Platz, sachte Hennes Weisweiler…mamnchmal ist das Leben eben nur mit Zusatztank zu meistern, unmd was das Schreiben angeht: “Du setzt dich an die Maschine und beginnst zui bluten…” was für ein Satz!

Ihnen ein Frophes Fest und danke

Ihr

mm

da gebe ich Ihnen Recht!!!

Wow! Was ‘ne Geschichte!

Key West ist mir als krass touristisch und als Hot Spot für ‘Mariconas’ aller Sorten in Erinnerung. Natürlich auch die Pilgerstätten, wie Sloppy Joe’s und Hemingway’s Anwesen. Heutzutage fällt einem die Vorstellung schwer, wie wohl der Ort zu Hem’s Zeit ausgesehen haben mag. Vielleicht hat das kubanische Haus mehr atmosphärisches und weniger touristisches Flair? Vielleicht ist das auch den bekloppten neuen Zeiten geschuldet. Selbst der Uluru in Australien hat ja heute mehr die Anmutung einer Kirmes, als denn als Kulturdenkmal und Heiligtum der Aboriginees.

Ich habe, nicht lange her, “Inseln im Strom” in einer sehr guten Übersetzung des Aufbauverlages, aus den Sechzigern wiedergelesen. Wie oft da, in aller Unschuld, das Wort “Neger” auftaucht! – Oh jottojott, aber so war eben der Zeitgeist.-

War begeistert von den Geschichten, war selber in m. Leben so etwas, wie ein zahmer Macho: Niete im Schulsport, danach aber: Karate, Boxen, Motorradfahren (bis 70J)., Windsurfer, Segler, Taucher, u.v.a.m. Ich kann fast alles gut nachempfinden, sogar das Sensible(!), war ebenfalls immer dem Ewigweiblichen herzlich zugetan, habe trotzdem keine Ahnung, was “Frau wirklich will”. Irgendwann habe ich jedoch begonnen, mich zu wundern, zu fragen warum dieser permanente unbändige Wille, ja Drang zum Tough – Guy, bis hart an die Grenze oder darüber (incl. der daran geknüpften literarischen PR), bei Ernest Hemingway? Denn, was der alles anstellte, bzw. verherrlichte, hätte ausgereicht für mindestens drei Special – Forces – Warriors. Ein sich souverän seiner Stärke bewußter Mann hat das eher nicht nötig, oder? Also – eventuell unterdrückte Homosexualität??? Wohl eher nicht, denn jetzt, nach Lektüre Ihres Essays, stellt sich mir die Frage, ob er nicht vielleicht, als “Mann ohne Unterleib”, den Verlust seiner Männlichkeit (über-)kompensieren mußte.- Das ständige zur Schau – Stellen von “männlichen Tugenden” auf den Feldern Krieg, Jagd, Stierkampf, Deep – Sea Fishing, als Private Skipper Nazis jagen, Faustkämpfe, Saufen und Huren(!?) ist zwar für uns (alte)Jungs supercool, hat aber aus meiner Sicht schon irgendwie was von “Kleiner – Mann Syndrom”. Der kleine Mann war weg, was blieb war ein geknicktes Ego, welches nur mit lauter Heldentaten wieder aufzurichten war. *

Dies tut natürlich seinen Verdiensten als genialer Erzähler und Zeitzeuge keinen Abbruch.

Nur was haben alle seine Frauen/Musen davon gehalten? Bei Martha Gellhorn habe ich darüber nichts gefunden…

* Ein Freund, britischer Offizier, berichtete von einem jungen Leutnant, der zum erstem Einsatz nach Afghanistan kam, dort mit seiner Einheit nach kurzer Zeit in ein fürchterliches Gemetzel geriet, eine ausweglose Situation bravourös meisterte und seine Männer und sich weitgehend rettete. Er wurde später mit einer hohen Tapferkeitsmedaille ausgezeichnet.

Der junge Mann hatte unlängst eine Hodenkrebs OP hinter sich gebracht…

Tja, was soll man sagen, außer, dass wir wir vdie Generation ohne Schicksal sind… 🙁

Frohes Fest

Ihr

mm

what a story! thx for sharing mm