Jacquelines Nachricht traf ein, als die großen Frühjahrs-Orkane übers Land fegten und jede Menge Lärm und Unsinn veranstalteten, besonders hier oben in der Küstenregion. Sie deckten Häuser ab, entwurzelten Bäume, sie heulten durch die Fensterritzen als sei da eine Horde betrunkener Riesen unterwegs. Bei uns hoben sie mutwillig eine zentnerschwere Glasplatte vom Terrassentisch, um sie in tausend Stücke zu zerschmettern und den schweren Sessel schmissen sie in die Hecke zum Nachbarn.

Die Welt war aus den Fugen, sowieso.

Jacqueline schrieb auf Instagram: „Hallo Matthias, schreibst du noch über wichtige Themen, über Heimat, Liebe, Leben und Sterben. Hättest Du nicht Lust, ein Buch mit mir zu schreiben? Fragen und Antworten? Du fragst, ich antworte – oder umgekehrt. Wäre auch interessant. Denk drüber nach. Kuss. Jack, der Wolf.“

Ich war zunächst überrascht. Dann schockiert. Dann nachdenklich. Klar schreibe ich noch „über wichtige Themen“, und der Tod ist sicher das wichtigste. Für Plato hieß Philosophieren Sterben lernen. Und mir rückt der Tod näher. Wenn es eine Sicherheit in diesen verwirbelten Zeiten gibt, dann ist es die, zu sterben. Nur die Todesstunde ist uns unbekannt. Die bestimmt die Natur und durch sie unser Schöpfer.

Allerdings rütteln die Wirbelstürme der Zeit auch am Gebälk letzter Gewissheiten. Sie fegen alle Konserven aus den Regalen. Ich hatte bisher über den Zerfall der Familie geschrieben, dann über den der Nation und unserer Idee von ihr, dann des Glaubens, der nur noch als belächelter Spuk vorkommt.

In der nächsten Nachricht wird Jacqueline konkreter. Freitod-Begleitung ist ihr zentrales Thema. Und nun wollte sie sich selber aus dem Leben verabschieden, im April, in ein paar Tagen sei sie nicht mehr da. „Verreist“, wie sie schrieb. Sie wolle selbstbestimmt gehen, erhobenen Hauptes, „avec panache“, wie es Cyrano de Bergerac am Ende tut.

Jacqueline ist Sterbehilfe-Aktivistin, engagiert in der internationalen „Right to die Society“ und Generalsekretärin der französischen „Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité“. Nationale Bekanntheit erlangte sie, als sie in einem TV-Interview einen Termin für ihren eigenen Freitod setzte. Und dieses Rendezvous mit dem Tod dann entschlossen – nicht wahrnahm.

Es ist schwer zu sterben, wenn man nicht gerade unter unerträglichen Schmerzen leidet. Alma Mahler-Werfel hat geschrieen, als ihre Stunde nahte, sie hat sich an den Arm der Tochter gekrallt. Und wer könnte je Tolstois „Tod des Iwan illjitsch“ aus dem Kopf kriegen, der drei Tage und Nächte mit dem Tod ringt und Haus und Gesinde mit seinem Brüllen verstört.

In Jacqueline Fall kam ihr das blühende Leben in die Quere, in Form eines Briefes, in dem ihr ihre Schwiegertochter die freudige Nachricht von ihrer Schwangerschaft meldete. Wenigstens die Geburt ihres Enkels wollte sie noch abwarten.

Ansonsten ist der Suizid ihr Lebensinhalt, über Jahre hinweg, zunehmend mehr, bis er sie ganz erfüllte. Sie ist Star der Sterbeszene, eine führende Solistin in unserer Kultur des Todes, eine Prominente in diesem schwarzen Maskenball. Oft interviewt. Oft in Magazinen vertreten. Für die westschweizerischen Tageszeitung „Les temps“ schreibt sie einen blog.

Sie gehört wie ich zur Boomer-Generation. Wir sind zehn Jahre auseinander. Sie ist unter den ersten, die in dieses Generationen-Abteil eingestiegen sind, ich zu den Letzten. Unsere prägende Dekade war das Beatles-Jahrzehnt. Ihres begann mit 15jährigen Mädchen, die sich in den Konzerten der Fab Four hysterisch in den Orgasmus schrien zu “She loves you”, ich stieg zu „Stgt.Pepper“ und den LSD-Songs in das Generationenabteil ein.

Gemeinsam war uns die Sorglosigkeit und der grenzenlose Genuss in einer Gesellschaft ohne Krieg. Wir waren die Peter Pan Generation, die nie erwachsen werden musste – und nun müssen wir sterben, was für eine Ungeheuerlichkeit, da wir doch ein Leben lang jung und schön waren. Männer in meinem Alter treiben Yoga und binden sich die langen grauen Haare zu einem Pferdeschwanz zusammen.

Sie sehen trotzdem alt aus.

Camus beginnt seinen Sisyphus-Essay mit den Worten „Es gibt nur ein wirklich ernstes philosophisches Problem: den Selbstmord.“

Jacquelines Aufforderung ließ mich erneut an jene dunklen Stunden denken, in denen ich beschloss, einzuschlafen, um nie wieder aufzuwachen. Ich war Anfang 20 und meine Freundin hatte mich verlassen. Ich hatte mehrere Handvoll Valium geschluckt und mit einem Liter Vodka heruntergespült. Ich lag auf einer Schaumstoff-Matratze in einer noch nicht eingerichteten Hinterhauswohnung nach einem Umzug aus München nach Berlin. Es war Winter und die Wohnung hatte nur Kachelofen, der ebenfalls kalt war.

Ein paar Häuser weiter brachte David Bowie seinen Heroinentzug hinter sich und produzierte mit „Heroes“ sein vielleicht bestes Album. Das waren die 70er Jahre für mich. Kalt und dunkel und schmerzhaft. Hippie war ausgeträumt, Blumen verwelkt, nur noch Terroristen und Schwärze und Hoffnungslosigkeit.

Doch statt zu sterben, wachte ich zwei Tage später wieder auf – 90 Prozent aller Selbstmordversuche scheitern. Meine Zigarette war mir wohl aus der Hand gefallen und hatte sich in die Schaumstoff-Matratze gebrannt und diese mit meiner Achselhöhle verschmolzen. Noch heute erinnert mich eine Narbe daran. Eine Freundin stöberte mich auf und brachte mich zu einem Arzt. Und danach in eine Entzugs-Klinik.

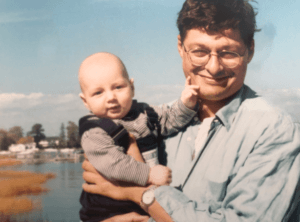

Wäre mein Suizid erfolgreich gewesen, hätte ich die große Liebe meines Lebens nie kennengelernt und das Glück, einen Sohn zu haben, auf den ich so stolz bin. Auch hätte ich mich um ein erfülltes, reiches, abenteuerliches Leben als Journalist gebracht.

Mein Selbstmord hätte Konsequenzen gehabt für viele Menschen. Meinen Sohn hätte es nie gegeben. Auch seine künftigen Kinder nicht. Auch deren Kinder nicht, unter denen ganz sicher ein künftiger Nobelpreisträger mit bahnbrechenden Forschungen gewesen wäre, die das Leben der Menschheit entscheidend zum Guten gewendet hätten.

Das Leben meiner Frau wäre anders verlaufen.

Mein Selbstmord hätte die Herzen meiner Eltern gebrochen.

Nun, da ich auf die 70 zugehe – „das Leben aber währet siebzig Jahre und wenn es hochkommt, so sind es achtzig Jahre…“ – wird der Gedanke an den Tod zum ständigen Begleiter, ein basso continuo, der meine Weltwahrnehmung unterfüttert. Wir sind in ein Dorf an der Ostsee gezogen, ich lebe nur einen Steinwurf von einem Friedhof, den ich zum angrenzenden Bürger-Park überquere. Grabsteine gehören nun zu meinem Gesichtskreis, meinem Lebensradius.

Jacqueline ist zehn Jahre älter. Möglicherweise trifft es attraktive Frauen härter, wenn sie erleben müssen, dass sie verblühen, als es bei Männern der Fall ist. Natürlich schenken Schönheit und begehrliche Blicke ein ständiges Wellness-Bad an Aufmerksamkeit. Verfall ist einfach nicht vorgesehen und nichts ist gnadenloser als der Blick einer Frau im Spiegel auf sich selbst.

Berühmt jenes Interview, das Maximilian Schell einst mit Marlene Dietrich in ihrer Wohnung in Paris führte: Sie sprach durch eine angelehnte Tür und Schell durfte nichts als diese Tür filmen. Die Göttin verhielt sich rollengerecht, ein stärkeres Bildertabu hat auch der alttestamentarische Gott der Juden nicht verfügt.

In der ersten Botschaft Jacquelines zum Thema spricht sich der Überdruss einer einst schönen Frau, einer hedonistischen Französin aus:

„Es ist lästig, alt zu sein. Leben ist eben, die guten Dinge des Lebens zu genießen. Essen zum Beispiel. Heute kann ich kaum etwas essen, ohne Bauchweh zu haben: weder Früchte noch scharfe Gerichte. Sobald ich Wein trinke, bekomme ich Kopfschmerzen. Ich habe eine Haut wie ein Krokodil. Ich ficke nicht mehr. Ich mag mich nicht mehr nackt zeigen. Keine Lust auf einen Alten mit dickem Bauch, der ihn nicht mehr hochkriegt. Stößt mich ab. Wozu mit jemandem das Bett teilen, wenn man nicht mehr fickt? Ich würde Liebe mit einem jüngeren Mann schon gerne haben. Die wollen wiederum nichts mit einer Alten wie mir, außer wenn sie von mir ausgehalten werden. Ich habe nur noch schöne Augen. Wenn ein junger Mann ihn für mich hochkriegt, dann tut er es aus finanziellen Gründen. Leider bin ich jetzt pleite. Ich habe mein Leben aber aus vollen Zügen genossen.“

Also weg damit?

Ich hatte Jacqueline während meiner Jahre als Lateinamerika-Korrespondent kennengelernt, in Venezuela, wo sie mit Ihrem Mann Jürgen, dem sympathischen Hamburger Generalvertreter einer französischen Weltfirma, ein luxuriöses Anwesen in den bewaldeten Hügeln über Caracas bewohnte.

Damals galt mein Interesse ihrem Mann, denn ich schrieb über einen bürgerlichen Aufstand gegen die bolivarische Revolutions-Misswirtschaft des Operetten-Putschisten Hugo Chavez. Ich blieb mit den beiden in Kontakt, auch nachdem sie sich, zu meiner Überraschung getrennt hatten, denn sie schienen wunderbar zu harmonisieren.

Eingangs hatte ich den Orkan erwähnt, der hier oben an der Küste Schaden anrichtete.

Der viel größere Orkan ist seelischer und kultureller Natur.

Er zerreißt nicht nur Ehen, sondern das ganze soziale Gewebe.

Er bläst unserer geburtenstarken Boomer-Generation das Dach weg. Und Jacqueline gehört dazu. Sie schwärmt von der Libertinage der 68er in Paris.

Heute haben wir uns offenbar gegen das Überleben entschieden, die sinkenden Geburtenraten sprechen Bände. Die Taue unserer Lebenszelte reißen. Die Suizidrate von Kindern ist um 400 Prozent in die Höhe geschossen. Die jugendliche sogenannte „Last Generation“ rechnet fest mit dem baldigen Klimatod. Mit 10 000 Fällen pro Jahr ist der Suizid noch vor Verkehrsunfällen, Drogen oder Mord die häufigste Todesart. Nach einer Meldung in der FAZ ist die Zukunftserwartung bei uns im Lande so pessimistisch wie seit dem zweiten Weltkrieg nicht mehr.

Zunehmend fühlen wir uns ausgeliefert und schwach, was in unseren stolzen Selbstbeschreibungen eigentlich nicht vorkommen darf.

Denn wir sind Homo Deus, dem eigentlich alles gelingen sollte. Wir machen das Klima. Wir erzeugen Leben im Reagenzglas, wir sorgen durch frühzeitige genetische Selektion dafür, dass in unserem „Menschenpark“ keine Erbschäden weitergetragen werden, und mit der Geräte-Medizin ist es uns gelungen, auch unser Lebensende hinauszuschieben.

Oder auch, seit neuestem gesetzlich erlaubt, unseren Todeszeitpunkt selbstständig zu bestimmen und dafür die benötigte Hilfe einzufordern.

Die Schweiz ist berühmt für ihre liberale Freitod-Praxis. Sie ist dafür so berühmt wie ihre Toblerone. Wer möchte, kann in die Schweiz fahren und sich für viel Geld nach einigen Vorgesprächen umbringen lassen. Tatsächlich ist “going to Switzerland“ mittlerweile die Umschreibung für Selbstmord. Auch Jacqueline hat eine Vertrauensärztin in der Schweiz, die ihr helfen würde. Ein psychologisches Gutachten bescheinigt ihr in ihrem Todeswunsch geistige Gesundheit.

Doch auch in Deutschland wurde das Verbot der Sterbehilfe gekippt. Ich bin dagegen. Jacqueline wirft mir Dogmantismus vor. Ja, ich halte Dogmen für wichtig. Sie sind, wie mein Idol Chesterton ausführte, der notwendige Schutz für Wahrheiten, die unter Beschuss geraten sind. Dass die Natur Mann und Frau hervorbringt, ist ein Dogma. Auch, dass die Menschenwürde unantastbar ist, egal ob Mann oder Frau, ob schwarz, gelb oder weiß.

Zunehmend werden wir zu Herren über Leben und Tod.

Unsere Lebensdauer hat sich verlängert, doch sind wir nie vorbereitet auf das Ende. Als mein väterlicher Freund Helmuth Karasek, dieser genießende und alle anderen an seinem Lebensgenuss teilnehmen lassende Prachtmensch, ein paar Tage vor seinem Tod noch einmal seinen Freund Jürgen Flimm empfing, rief er: “Jürgen, ich sterbe“.

Und er klang, wie Flimm berichtete – überrascht.

Für einen wie Hellmuth wäre ein freiwilliger Abschied vom Leben nicht in Frage gekommen, es bot ihm einfach zu viel.

Für uns Christen kommt der Selbstmord nicht in Frage, er fällt unter das fünfte Gebot, das da lautet: „Du sollst nicht töten“. Auch Selbstmord ist Mord. Selbstmord ist ein Tabu. Uns ist das Leben vom Schöpfer geschenkt, es wäre undenkbar, es ihm vor die Füße zu werfen.

Jacqueline sieht es anders. Sie verklärt ihren Freitod zur Heldentat.

Aber ist dieser Tod wirklich frei?

Schlacht der Ideen

Jacqueline suchte den Streit der Ideen, in unserem Fall einen Streit auf Leben und Tod.

Ihrer Meinung nach soll der Suizid keine letzte verzweifelte Tat als Ausweg aus einer unerträglichen Qual sein, sondern der klare, selbstbestimmte Abschluss eines reichen Lebens. In ihrem Blog zitiert sie Henri de Montherlant (der sich im Alter von 77 Jahren durch einen Schuss in den Hals das Leben nahm) mit den Worten: “Das Leben hat nur einen Sinn: glücklich zu sein. Wenn das Leben nicht gleichbedeutend mit Glück ist, kann man auch nicht leben.“

Natürlich protestiere ich da, denn das ist wohl die dümmste Devise, die ich je gehört habe. Jeder, der nicht glücklich ist, sollte sich umbringen?

Pascal, der sein Leben lang mit quälenden Kopfschmerzen zubrachte, hätte weder die Rechenmaschine erfinden, noch seine „pensées“ aufs Papier werfen können, diese kurzen geistreichen Notizen auf Zetteln, die zu einem längeren Essay nicht reichten, denn zu dem war unter diesen dröhnenden Schmerzen die Konzentration nicht aufzubringen.

Auch der tragische Nietzsche, der das Wort “Freitod“ prägte, brachte sich nicht um, sondern versank in der dunklen Nacht des Wahns. Sein philosophisches Vorbild Schopenhauer hielt das Leben für ein Pendeln zwischen Schmerz und Langeweile, eine Last, die jederzeit abgeworfen werden könne. Umgebracht hat er sich nicht. Im Gegenteil, man konnte ihn noch im hohen Alter mit seinem geliebten Pudel im Frankfurter Hof dem Schweinebraten zusprechen sehen.

Mehr noch: mit seinen späten Notizen, die er „Senilia“ nannte, beschrieb er das Altern als Lebenskunst, ja, als Zeit der Ernte, der Erfüllung der Existenz. Der Alte genügt sich selbst, ohne die Ablenkungen durch die „Fleischeslust“ oder die Suche nach Ruhm, nach der fama mundi, er ist am Ende „der geworden, der er ist“. Wobei ich glaube, dass sich seine späte Gelassenheit durchaus der Genugtuung verdankt, dass sich die Welt, von der er sich lange verkannt fühlte, vor ihm und seinem Werk schließlich verneigte. „Die Komödie meines Ruhms“, wie er sie nannte, sie gefiel ihm. Er war prominent geworden.

Doch noch einmal: Glück als Sinn des Lebens? Zu unseren heutigen Bestrebungen, den Schmerz vollständig aus der Welt zu schaffen, bemerkt der französische Philosoph Lavelle: „Wer sich die Fähigkeit zu leiden nimmt, nimmt sich auch die Fähigkeit zur Freude.“

Wer von uns ist nicht durch Phasen der Dunkelheit gegangen? Und da spreche ich aus dem Schlaraffenland unserer Komfortgesellschaft heraus, in der die Depression zur Volkskrankheit wurde. Wie sieht es dagegen mit dem Lebensglück der minderjährigen Minenarbeiter in Peru aus, oder der Hungernden im brasilianischen Maranhao, oder der Obdachlosen in den Tunneln New Yorks, denen ich auf meinen Reportagen begegnet bin, und wie mit dem meiner wundervollen Freunde, die in Liebe ein autistisches Kind großziehen und bisweilen durchaus schwere Zeiten durchgemacht haben?

Alle weg, weil sie nicht glücklich sind?

Gilbert Chesterton, der katholische Genussmensch, nach Ernst Bloch („Das Prinzip Hoffnung“) einer der klügsten Menschen, die je gelebt haben, antwortete auf die morbiden Philosophen der Lebensmüdigkeit und ihre Gefolgschaft aus Salonästheten: „Ich habe einem von ihnen angeboten, ihn auf der Stelle zu erschießen. Er hat abgelehnt.“

Seine Haltung war klar: “Selbstmord ist nicht nur eine Sünde, er ist die Sünde selbst… Der Mensch, der einen anderen tötet, tötet nur einen; aber der Mensch, der sich selber tötet, tötet alle Menschen; was ihn betrifft, so löscht er das ganze Weltall aus.”

Das alles wollte ich Jacqueline zu Bedenken geben, um nicht zu sagen: um die Ohren hauen. Ihre todessüchtige Romantik war mir schwer erträglich, weil ich darin eine größere und gefährlichere Entgleisung zu erkennen glaube, nämlich die wachsende und alles verschlingende Kultur des Todes, zu der auch die von der grünen deutschen „Familien“ministerin geförderte Abtreibungsindustrie zählt.

In Holland ist das Recht auf assistierte Tötung auf Verlangen und auf Selbsttötung, das sich auf eine 90-prozentige Zustimmung stützen kann, soweit gelockert, dass mittlerweile von außen beurteilt werden darf, ob sich ein Leben noch lohnt. Schon 1981 titelte ein ehemaliger Kollege und Freund sarkastisch im Spiegel: „Freier Tod für freie Bürger“. 400 Beihilfen zum Suizid und 1000 Tötungen ohne Verlangen des Patienten in Holland, das ist die grausame Bilanz einem WDR-Feature von 2020 zufolge. Mir fällt dazu nur der Ausruf des dement gewordenen Walter Jens ein, der in einem offenbar lichten Moment aufschreckte und rief: „Nicht totmachen“.

Noch stemmen sich Gesetzgeber in Deutschland, besonders aber in Frankreich gegen diesen Tabubruch. Allerdings: die Zeiten, sie sind nicht so. Sie stehen auf Sturm und Dammbruch.

Mich kotzt unsere Selbstermächtigung an, schrieb ich Jacqueline, ich halte es mit Reinhold Schneider, der kurz nach dem zweiten Weltkrieg in einem Essay schrieb: „Der Selbstmord ist das sichere Zeichen der Verwirrung aller Ordnung, die Sünde, die Empörung selbst“.

Sie schrieb zurück: „Gefällt mir immer besser, ich habe gern intelligente Gegner“. Emojis für Küsschen und Herz.

Na denn. Spielen wir das Lied vom Tod, sagte ich mir, ich kämpfe um dein Leben und du um deinen Tod, mögen die besseren Argumente gewinnen. Sie hat mich beschworen, ein lustiges Buch zu schreiben. Ein lustiges Buch über den Suizid?

Also los. Stellen wir die Kombattanten vor.

Ich bin römisch-katholisch, sie hält die Gottesidee für Humbug.

Alter: Sie ist 78, ich bin zehn Jahre jünger.

Größe: Ihre kann ich nur schätzen. Sie ist schmal, so um die 1,60m groß, sie könnte ein 12-jähriges Mädchen sein. Ich dagegen 185 cm, gemessen an ihr: Typ Riese, aber gutmütig.

Kampfgewicht: Meines eindeutig zu viel, um die 110 Kg, vor meiner dreiwöchigen Fastenzeit zu Ostern hin (derzeit 98kg), sie vielleicht 45 Kilogramm.

In zehn Jahren bin ich so alt wie Jacqueline, wenn alles gut geht. Im Austausch mit ihr strecke ich meine Fühler aus. Ich will, dass der Nebel, in dem ich herumstochere, sich mit ihrer Todesnähe, in der sie sich eingerichtet hat, ja, in die sie sich regelrecht hinüberlehnt, lichtet. Wie ist es, 78 und in Nachbarschaft zum Tod zu sein?

„Ab einem bestimmten Alter“, schreibt sie, „ist das Leben nicht mehr Leben, sondern pures Verlängern“.

Hier musste ich an meine Mutter denken. Sie genoss es trotz aller Gebrechen sehr, als 90-Jährige noch einmal im Kreis ihrer Söhne und Schwiegertöchter und Enkel zu feiern, ihren Geburtstag, dort draußen im Schlosshotel Grunewald mit dem angeschlossenen Park in der Sommersonne.

Ein langer Tag mit Essen und Trinken und Reden, der jüngere Professorenbruder, Spezialist für Erinnerungstechniken, hatte aus ihren Fotoalben den Film ihres Lebens gebastelt, sie genoss sich auf ihren Stock gestützt wie eine weißhaarige Königin oder Sippenchefin, und zur Mittagsruhe lag sie klein und weiß auf einer großen gepolsterten Gartenliege unter einer Eiche, ein aufgebahrtes altes Mädchen, und hielt Mittagsschlaf und sie sah aus wie eine versöhnte Tote.

Hier werde ich unsicher. Warum nicht damit genug sein lassen? Wäre das nicht ein schöner Abschied gewesen, einer, von dem auch Jacqueline träumt, ein Dahinscheiden im Kreis ihrer Lieben?

Im Fall meiner Mutter entschied ihr Schöpfer anders, die beiden folgenden Jahre bis zu ihrem Tod, den sie herbeisehnte, waren markiert mit Stürzen und der Umbettung in ein Pflegezimmer, mit Depressionen, tatsächlich eine quälende Zielgerade.

Hat Jacqueline recht? Hätte man ihr, meiner Mutter, diese restlichen zwei Jahre ersparen sollen?

„Jeder Tag enthält das ganze Leben“, schrieb der Religionsphilosoph Spaemann.

Sie wollte nicht mehr in diesen letzten Jahren, das hat sie oft gesagt, aber sie hat mit bewundernswerter Langmut auf ihre Stunde gewartet, ihr Gesicht hellte sich auf, wann immer wir sie besuchten, und wer von uns fünf Söhnen hätte von außen den Wert ihres Lebens bemessen wollen?

Als sie schließlich spürte, dass es auf das Ende zuging, bereitete sie sich vor. Sie war todernst geworden, ihr sonst verbindliches Lächeln, das zu ihrem zweiten Gesicht geworden war in den Stürmen der Zeit, war gewichen, und etwas Prosaisches nahm Besitz von ihr.

Sie lag in ihrem Bett, aß kaum – und wartete. Meinem jüngeren Bruder, der ihr sagte, dass sie bestimmt in den Himmel käme, beschied sie trocken „Woher wiilst‘n das wissen?“

Mir gestand sie, rund eine Woche vor ihrem Tod, sie habe „Angst vor dem Richter“, ich konnte mir nicht vorstellen, was der gegen sie vorbringen könnte, gegen diesen katholischen Engel, der fünf Söhne großzog und mit einem schwierigen Mann klarkam, der kochte, den Kindern vorlas, nachts Pullover strickte und Socken stopfte und bisweilen weinte vor Erschöpfung.

Wenn wir Berge bestiegen, kletterte sie mit, allerdings im geblümten Rock und mit Halbschuhen. Wenn wir unsere Radtouren machten bis nach Holland hinein, fuhr sie mit, allerdings hing an ihrem Lenker die Tasche mit den Stullen. Und bei all dem war sie schön wie Ingrid Bergman.

Auch Jacqueline hat drei Söhne in die Welt gesetzt, sie ist vierfache Großmutter und natürlich ist sie stolz auf ihre Kinder, doch die scheinen nun keine Rolle mehr zu spielen, nicht in diesen Tagen, in denen sie sich vorbereitet, auf ihre Art.

Sie schickt mir eine Sprachnachricht mit einem Gedicht von Baudelaire „L’invitation au voyage“…“Mein Kind, meine Schwester, denk an die Verzückung/ Dorthin zu gehn…./Dort ist alles nur Ordnung und Schönheit,/ Luxus, Ruhe und Wollust….“ Sie spricht dieses Gedicht mit geradezu sehnsuchtsvoller Abschieds-Trauer.

Ich habe nicht mehr viel Zeit für unser Buch mit ihr.

Paris, ein Fest fürs Leben

In Paris ist bereits der Frühling ausgebrochen. Da das Taxi vom Flughafen in die Innenstadt über eine Stunde benötigen würde, nehme ich die Bahn. Vororte, Fabrikgelände, Brachen, eine Schwarze, die zugestiegen ist und den Platz mir gegenüber eingenommen hat, weist mich nach einer Weile freundlich, ja mütterlich darauf hin, dass der Reißverschluss zur Außenseite meines Rollkoffers offen steht.

Sie sieht müde aus, die Lider halb gesenkt, als habe sie eine Nachtschicht hinter sich. Sie trägt ein braune Kunstledertasche bei sich, für Einkäufe, womöglich wird sie ihren Kindern, ihrem Mann noch Essen auf den Tisch stellen. Und ich fahre zu einer mondänen Luxusfrau, die sich umbringen will, weil sie ihre Wohnung im noblen 7.Arrondissment nicht halten kann.

In Les Halles steige ich aus und trete hinaus in den Sonnenglanz der Boulevards, die von den fünfgeschossigen Mietpalästen aus napoleonischer Zeit gerahmt sind und winke ein Taxi, lasse mich in die Polster fallen und schaue von unten auf die Fassaden. Es ist dieser Trick, den keine Stadt so drauf hat wie Paris: dich zu umarmen und gleichzeitig hochmütig auf dich herabzuschauen. So viel Schönheit. Das Seine-Ufer, die Tuilerien, der Louvre, der Boulevard St.Michel, St.Germain, schließlich die Rue de bac.

Jacqueline steht schon auf der Straße vor ihrer riesigen Haustür, sie steht klein und blass und blond im weißen T-Shirt in der hellen Sonne.

Sie tippt eine Zahlenreihe in das Schaltbrett neben dem riesigen hellblauen Tor, sie stemmt sich dagegen, ich helfe ihr, indem ich über sie hinwegreiche und es aufstoße. Es fällt ins Schloss, und dann: Stille. Wir betreten eine andere Welt. In der Mitte des Hofe steht ein exotischer Baum, der von einem peruanischen Hausmeister begossen wird.

Hier: Nur Luxus und Ruhe wie in dem Gedicht von Baudelaire. Möglicherweise putzt die Schwarze aus der Vorortbahn in Häusern wie diesem. In royalistischen Zeiten lagen links und rechts Pferdeställe, längst sind sie zu mondänen Wohnlandschaften ausgebaut und zu ganz sicher unerschwinglichen Preisen vermietet oder verkauft.

Herrschaftliches Entree, Parkett, rechts ein großes Wohnzimmer, links die Schlafzimmer und die Küche. Ein Tisch in der Eingangshalle, darauf ausgebreitet Illustrierte und Architektur-Journale mit Berichten über ihren erfolgreichen jüngsten Sohn Maximilian, der auf Bali lebt und zu dessen Klienten mittlerweile Hollywoodstars wie Richard Gere gehören.

Im Wohnzimmer ein niedriger Tisch aus Treibholz mit Büchern, akkurat ausgebreitet. Obenauf, als Blickfang für mich, eines mit dem Titel „Gott“. Es handelt sich nicht um ein Gebetbuch, sondern um das jüngste Theaterstück von Ferdinand von Schirach, das die Frage der Sterbehilfe verhandelt. Ein Gerichtsdrama. Und mit dem Instinkt eines Jesuitenschülers hat Schirach das Problem des Selbstmordes auf den metaphysischen Punkt gebracht: Gott.

„Ich habe Saft, Vodka, Wasser, was willst du?“ fragt Jacqeline, nachdem sie mir mein Schlafzimmer und die Toilette gezeigt hat, „für Vodka ist es wahrscheinlich noch zu früh“.

„Ach für Vodka ist es nie zu früh“ witzele ich, und entscheide mich für Wasser, das bekanntermaßen auf russisch Vodka heißt.

„An die Arbeit!“

Sie will reden, will ihre Geschichte erzählen, ihr Plädoyer halten, vielleicht eine Verteidigungsrede. Seit sie in den 70er Jahren auf ein Buch über den Freitod gestoßen ist, ist sie von der Idee des selbstbestimmten Lebensendes besessen. „Das Leben genießen, und sich dann verabschieden, so haben die Stoiker in der Antike gedacht.“

„Moment, wegen eines Buches bist du zur Selbstmord-Aktivistin geworden?“

Nein, natürlich nicht, der Grund dafür lag weit zurück in der Kindheit. Sie war sechs Jahre alt, als ihre Mutter ihr vom schrecklichen Ende der Großmutter erzählte. Die hatte Krebs und litt, und in Stalins Russland, wo die Familie lebte, gab es keine Schmerzmittel, so bat sie ihren Mann, sie zu töten. Er versuchte, seine geliebte Frau mit dem Kissen zu ersticken. Der Versuch misslang. Möglicherweise war die Kraft, die ihr im Überlebenswillen zuschoss, zu groß. Sie starb zwei Jahre später.

Was für eine Familiengeschichte: Der eine Großvater arbeitete noch für den Zaren, der andere war überzeugter Kommunist. „Natürlich waren sie einander spinnefeind“. Jacqueline lächelt. „Mein Großvater war Professor an der Moskauer Universität. Seine Frau ließ ihn schwören, bevor sie starb, dass er mit der kleinen Galia Russland verlassen würde.“

Er setzte sich mit Jacquelines Mutter in einen Zug nach Wladiwostok, ihr Fluchtziel war China, über die Mandschurei. Sie hatten nichts bei sich außer der Aktentasche, die ihr Vater trug, als ob er zur Arbeit führe, das Kind nur einen Schulranzen, um den Hals ein Foto ihrer Mutter.

„Sie haben in einem Dreckloch, das sich Hotel nannte, zwei Wochen verbracht, bevor sie einen Schlepper fanden, der sie zu Fuß durch die Mandschurei führte…“ Als sie endlich angekommen waren, hat der Schlepper die ganze Gruppe an die Sowjets verraten. Nur nicht den Großvater und seine Tochter. Während der acht Tage, die sie gingen, unterhielt sich der Großvater mit dem Schlepper und erklärte ihm den Sternenhimmel.

„Meine Mutter hat mir ihre Wehmut weitergegeben. Ich habe niemals aus vollem Halse lachen können. Selbst als ich glücklich war, immer war da diese undefinierbare Traurigkeit, die mein Glück überschattet. Heute bin ich eher heiter, weil das Ende naht. Ich muss weder für mein Überleben kämpfen noch für das Überleben meiner Kinder.“

Tatsächlich macht mir Jacqueline in diesem Moment einen gelösten Eindruck. Sie scheint ihren Tod herbeizusehnen wie den Moment, in dem sie eine Last abschüttelt. Die Last des Lebens. Gleichzeitig scheint sie es zu genießen, dieses Leben. Sie hat, auf meine Einladung hin, einen Tisch in ihrem Lieblingslokal reserviert im angrenzenden Viertel St. Germain und schlägt vor, auf dem Weg dorthin ihre Lieblingskirche Saint Thomas d’Aquin zu besuchen.

Wir gehen durch diesen Frühlingsabend, an dem die Stadt beginnt, ihr Tempo zu ändern: Sie schlendert, mit offenem Hemdkragen. Die blaue Stunde für Liebespaare. Wir beide müssen merkwürdig aussehen. Oder frivol. Ein großer, kräftiger Mann mit einem zarten alten Fräulein an der Seite. Allerdings halten wir nicht Händchen, sondern rezitieren Gedichte. Jacqueline beginnt mit einem wehmütigen von Verlaine. Ich antworte mit den Verzückungsrufen der Sonette an Orpheus, um sie ins Leben zu reißen. „Da stieg ein Baum! Oh reine Übersteigung/ Oh Orpheus singt, oh hoher Baum im Ohr…“ Sie nickt, lächelt.

In der Boutique Karl Lagerfeld wird an der Dekoration gearbeitet. Kioske mit Blumen sind geöffnet. Am Nordende eines runden Platzes die Kirche aus der Zeit des Absolutismus. War einst ein Dominikanerkloster. Andachtsdunkel, Stühle statt Bänken. Dem Altar haben die Baumeister ein Proszenium mit einem gerafften marmornen Vorhang vorangesetzt, eine wahre Bühne für das Allerheiligste. Dahinter steigen Gesänge auf, offenbar findet eine Andacht hinter dem Hochaltar statt.

Schmale mit Bast bespannte Kaffeehaus-Stühle.

Jacqueline setzt sich und lauscht den Gesängen. Woran mag sie denken?

Lässt sie sich hinauftragen zu dem Strahlenkranz in der Kuppel über dem Altar mit den hebräischen Schriftzeichen für Jahwe, umrahmt von goldenen Putti, die sie wie ein goldener Mückenschwarm umgeben?

Ich bete ein Vater Unser, „dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden“, wir machen uns auf den Weg.

Zartes Grün an den Bäumen, die Lichter der Cafés strahlen aufs Trottoir, vor dem „Deux Magots“, in dem einst Hemingways Meute im “Fest des Lebens“ lärmte, sitzen entspannte Menschen hinter ihrem roten Aperol und plaudern. Der Glanz schimmert auf den Pflastern, zartgelb unter dem Lindgrün, der Place St Germain des Prés sieht so herrlich aus wie in Woody Allens „Midnight in Paris“, dieser großen und beschwingten Geister-Beschwörung. Ist es nicht verrückt, das reale Paris mit seiner Kinoversion zu loben?

Gegenüber der Kirche St. Germain, die nach dem Mönch Germanus benannt ist, liegt unser Restaurant „La Societé“. Erster Eindruck: Orpheus in der Unterwelt. Schwarze Stühle, Tropenholzparkett, Schwarze Tische. Die Kellnerinnen der „Societé“ sind berühmt für ihre Schönheit. Sie tragen enge schwarze Röcke, schwarze Tops mit verrutschenden Trägerchen, und als mir eine schwarzlockige Schöne die Speisekarte reicht, bewundere ich die tätowierte Schlange, die sich auf ihrem nackten Arm Richtung Hals windet.

Geldleute und Models an den Tischen, die Musik ist laut, ich erwarte, dass sich zum Aperitif das Parkett zur Seite zieht und den Blick freigibt auf eine rotblakende glühende Hölle, auf schwitzende nackte Leiber und goldene Saxophone. Wir ertrinken in hämmernden Bässen und Schlagzeug, das Restaurant gilt als eine der angesagtesten Jazzbars in Paris. „Ich komme hier normalerweise mittags her“, sagt Jacqueline entschuldigend, „die Musik ist sehr laut, nicht wahr“?

Jacquelines Stammplatz ist gleich hinter dem Eingang rechts, gegenüber der Garderobe. Von hier aus hat sie die ganze Lokalität im Blick, auf das Kommen und Gehen, das Schauspiel der Geselligkeit, ihr Platz ist einer für Einsame. Wir bestellen unsere Aperols und später die Jakobsmuscheln. Bei mir kommen noch ein Trüffelrisotto und ein Tartar dazu, ich esse gerne. Viel.

Bei dem Lärm ist Verständigung kaum möglich, deshalb sind wir erleichtert, als wir nach dem Essen das Restaurant verlassen können.

Wir schlendern zurück zur Rue de Bac, und in der Wohnung angekommen, erläutert sie mir einige der Fotos, die als screensaver über ihren Bildschirm gleiten. Was für ein Sternenschweif des Lebens-Glücks, denn selbstverständlch werden nur die schönen Momente archiviert. Sie mit ihren Söhnen, ihren Enkeln, Paris-Impressionen, ihr Haus

Sie macht einen erschöpften Eindruck und ich ziehe mich zurück mit Ferdinand von Schirachs „Gott“. Ihn mag sie eigentlich nicht. Sie hält ihn für einen Schwätzer, gleichzeitig trivial und geltungssüchtig mit seiner von ihm formulierten EU-Grundrechte-Charta „Jeder Mensch“, zum Beispiel dem auf eine einklagbare gesunde Umwelt oder dem, von Politikern nicht belogen zu werden.

„Aber dieses Buch ist gut“.

Es ist ein Theaterstück, ein großer Erfolg auf deutschen Bühnen. In „Gott“ führt von Schirach eine öffentliche Sitzung des Ethikrats auf. Verhandelt wird der Fall des lebensmüden Richard Gärtner, mit 78 Jahren genauso alt wie Jacqueline, der völlig gesund ist, aber sterben möchte und um ärztliche Hilfe bittet, sich zu töten. Er will Phenobarbitoral, ein Mittel, mit dem man Pferde einschläfert, jeder Tierarzt verfügt darüber.

Vertreten wird Gärtner von dem Anwalt Biegler, der den Fall seines Mandanten äußerst smart und beweglich vertritt, ein Courtroom-Drama, in dem er glänzt, manchmal so selbstherrlich und provokant, dass der Vorsitzende ihn mehrmals zur Ordnung rufen muss.

Ohne Zweifel hat sich der Autor hier selbst porträtiert, und er argumentiert derart souverän, dass er in der anschließenden Abstimmung durch das Publikum in der Regel mit 70 zu 30 Prozent Zustimmung rechnen kann. Wir glauben, so argumentiert er in seinem Schlussplädoyer, an alles Mögliche heutzutage, „an Gott oder Buddha oder das Spaghettimonster“, aber eines sei doch klar: „Wir können nie endgültig wissen, was richtig und was falsch ist“.

Zunächst stört mich die Gleichsetzung von Gott und Spaghettimonster gewaltig. Der Glaube an ein Spaghettimonster, das müsste auch dem vernageltsten Holzkopf einleuchten, hätte wohl kaum Kunstwerke wie die Sixtinische Kapelle oder Mozarts Requiem oder überhaupt das mittelalterliche Bildungswesen hervorgebracht – und nicht diese unstillbare Sehnsucht nach dem, „was allen in die Kindheit schien, und worin noch niemand war: Heimat“, wie der Marxist Ernst Bloch sein „Prinzip Hoffnung“ metaphysisch beschließt.

Darüberhinaus aber und ganz besonders stört mich der Werte-Relativismus. Nach meinem Dafürhalten gibt es absolute Urteile. Zum Beispiel, dass Töten eine Sünde ist. Dass das Leben wertvoll ist. Dass die Würde des Menschen unantastbar ist, eben weil wir alle Geschöpfe Gottes sind, ob weiß oder schwarz oder gelb, ob Mann oder Frau.

Wir sind soziale Wesen. Dem im Stück auftretende Bischof gewährt Schirach ein sehr richtiges Argument. Er sagt, dass es seit Urzeiten in der Natur des Menschen liegt, dem Nächsten, also meist dem Familienangehörigen, nicht zum Tod zu verhelfen, sondern ihm in den Arm zu fallen, sollte er sich umzubringen versuchen, lange vor allen Gesetzen.

In einem Naturgesetz, das wie einige andere heute in Vergessenheit geraten ist.

Ich will der traurig-entschlossenen Jacqueline als fiktivem Familienmitglied in den Arm fallen, wenn sie sich Gewalt antun will.

Jardin du Luxembourg

Am nächsten sonnigen Vormittag weckt mich der Lärm der benachbarten Schule, typisches Pausengerangel, Rufe und Geschubse und Gelächter, das Leben grüßt, die Jugend meldet sich zur Stelle. An diesem Morgen klingt es wie Musik, nicht zu vergessen, schließlich war ich am Abend zuvor in der Unterwelt.

Jacqueline sitzt bei geöffneter Tür in ihrem Schlafzimmer mit angezogenen Beinen unter ihrer Bettdecke. „Komm ruhig rein, die Dusche ist dort hinten“.

„Wie hast du geschlafen?“ frage ich.

„Gut“

„Hast du geträumt?“

Sie schüttelt den Kopf. Aber sie lächelt.

Treff im Wohnzimmer, und sie hat gute Nachrichten. Ihr Vermieter hat ihr geschrieben, dass sie nun doch nicht, anders als zuvor angekündigt, zwei Monatsmieten im Voraus zu leisten hätte.

„Das ist wunderbar“, sagt sie mir im Wohnzimmer, „nun bin ich nicht gezwungen, zu gehen. Wenn ich es tue, dann aus freiem Entschluss. Nicht wie ein Tier, das auf der Jagd von den Hunden in eine Ecke gehetzt wurde“. Dramatisches Bild.

„Ist doch prima, dann brauchst du dich doch gar nicht mehr umzubringen“, sage ich so munter wie möglich, „lass uns frühstücken“.

Wir verlassen die Wohnung, in der trotz ihrer Schönheit in bedrückender Weise die Finsternis wächst, und treten hinaus in den Sonnenschein und finden unser Café in der nächsten Querstraße. Croissant mit Schinken, O-Saft, die gekochten Eier sind exakt so weich, wie sie sein sollten, wie schön das Leben sein kann!

Beste Bedingungen, um ihr die fixe Idee zum Selbstmord auszureden. Schließlich dient mein Besuch nicht nur einer Zeugenschaft, sondern auch einem Wettkampf. Zunächst das Leben einer Freundin zu retten. Und weiterhin die Chefin eines bedeutenden Selbstmordbetriebs dadurch besiegen, dass sie dem Leben Vorrang vor dem Tod gibt.

„Wenn dir das Geld ausgeht, kannst du dich doch immer noch auf deine Kinder verlassen“, sage ich über meinem Cappuccino.

„Kommt gar nicht in Frage, ich will ihnen nicht zur Last fallen“.

Das kommt heftig. Womöglich, denke ich mir, sind die islamischen Großfamilien mit ihrer ganz selbstverständlichen Sorge füreinander doch humaner?

Wird unser Wert nur noch nach unserer Nützlichkeit bemessen? Dann hätte David Singer Recht, der meint, ein ausgewachsenes Schwein hätte einen größeren Wert als ein menschliches Baby. Wenn Nützlichkeit das Kriterium für unser Lebensrecht wäre, dann hätten die Verfechter des Freitodes recht. Auch die Euthanasie-Aktivisten der Jahrhundertwende – darunter Roosevelt, Churchill, ja die New York Times – sprachen ungeniert über das „Ausmustern“ von nicht nützlichen Geisteskranken, z.B. durch Sterilisationen, sie sprachen von Rasse und Aufzucht und Eugenik.

Dass wir uns zu einer Gesellschaft entwickeln, in denen Menschen nur noch nach dem Grad ihrer Nützlichkeit bewertet werden, ist ein Alptraum.

Ich schlage einen Spaziergang vor. Die Tuilerien mit dem Louvre sind nicht weit, etwa so weit wie der Jardin du Luxembourg. Ich wähle den letzteren, schon um Rilkes Flamingos zu bewundern, über die er so unvergleichlich gedichtet hat, besonders mit dem letzten und preziösesten alle Reime, in dem das „Imaginäre“ auf die „Voliere“ folgt, das muss ihm unser Durs Grünbein erst mal nachmachen.

„Die Flamingos gibt es längst nicht mehr“, sagt Jacqueline. „Dafür aber einen Ententeich“. Nun, das Leben besteht aus Kompromissen. Wir machen uns auf den Weg.

Wie mag Jacqueline die Welt wahrnehmen, jetzt, da sie sich auf den Abschied vorbereitet? Was ist die Welt für sie? Ein Kunstgebilde, eine Täuschung, ein Schleier aus Illusionen? Wie ein Gedicht? Wir überqueren einen Boulevard und lassen uns mit den Passanten treiben und mir fällt die Schlussstrophe von Franz Werfels „Ballade von Wahn und Tod“ ein, auch eines der großartigen aus Kurt Pinthus‘ legendärer Expressionismus-Sammlung „Menschheitsdämmerung“

Im Strom der Passanten also diese Zeilen:

„Ich ging, wie Tote gehn,

Ein abgeschiedner Geist, verwaist und ungesehn.

Ich schwebte fern und kühl durch Heimkehr und Gewühl,

Sah Kinder rennen und sah Bettler stehn.

Ein Buckliger hielt sich den Bauch, und eine Greisin schwang den Stock und schrie.

Leicht eine Dame lächelte. Ein Mädchen küßte sich die Hand …

Und ich verstand, was sie verband, und schritt durch ihre Alchimie.“

War das ihre Sicht der Dinge? Das Leben ein Traum? Ein unsichtbares Band zwischen den Menschen und sie davon ausgeschlossen?

Ich mag Werfel. Nicht zuletzt, weil er Brecht und andere Emigranten in Hollywood auf einer Party mit dem Bekenntnis schockierte, dass er sich hatte katholisch taufen lassen.

Jacqueline läuft rasch. Bis vor kurzem noch hatte sie einen Coach, der sie fit hielt, der mit ihr wanderte, Berge bestieg, der mit ihr verreiste und einen Paraglide-Tandem-Flug mit ihr unternahm, da war sie 76. „Wenn du das hinter dir hast, hast du keine Angst mehr vor dem Tod.“ Zum ersten Mal spricht sie über diese Angst.

Noch blass die Gesichter in der Frühlingssonne im Jardin du Luxembourg und gleich hinter dem Eingang rechts dreht sich Rilkes „Karussell“ mit seinem Dach und seinem Schatten, grün gestrichen und mit bunten Pferden, „alle aus dem Land, das lange zögert, eh‘ es untergeht. Ein böser roter Löwe geht mit ihnen“, jetzt stimmt Jacqueline mit ein: „und dann und wann ein weißer Elefant“, und ja, obwohl das Gedicht von 1906 stammt, den weißen Elefanten gibt es immer noch, und eine Fahrt kostet zwei Euro und auf der Bank davor sitzt eine Mutter, die ihren Sprössling im Blick hat, der selig aus einer roten Kutsche winkt.

Ein weißer Kiesweg führt an Kiosken vorbei, durch die knospenden Bäume weit hinten schiebt sich die Kuppel des Panthéon in den zartblauen Himmel. Rentnerpaare sitzen auf den Bänken. Mädchen auf gusseisernen Stühlen, sie halten ihre Gesichter in die Sonne oder beugen sich mit schneeweißen Hälsen über Schulhefte, und alles an diesem Tag jubelt Neuanfang und Leben – und Liebe.

Wir ziehen zwei frei Stühle zusammen, Jacqueline erzählt von der Liebe und damit von Verlusten. Ihren Coach Marco, einen Armenier, mit dem sie Italien bereist hat, nennt sie einen „Schuft“. Sie hat ihn ausgehalten und sie hat ihn gemocht, dass er verheiratet ist und zwei Kinder hat, hat sie beide nicht gestört – es war ein Arrangement. Aber wenn sie könnte, würde sie wieder mit ihrem Mann zusammen sein. „Er war so großzügig, und ich war sicher manchmal schwer zu ertragen.“ Da war die Affäre, die sie in Venezuela ausgelebt hatte, mit einem Botschaftsangestellten, das verzeiht sie sich nicht.

Als ihr Mann sah, dass sie mit ihrer Eskapade die Familie zu sprengen drohte und die Kinder verstörte, sorgte er dafür, dass der verliebte Attaché versetzt wurde. Und zwar an die Botschaft in Teheran. Ich lache. „Strafe muss sein.“

Ihren ersten Ehemann nennte sie einen Missgriff, er ist im Rückblick nicht der Rede wert, außer, dass er der Vater ihres ältesten Sohnes ist. Der lebt in Paris, aber seit er mit dieser versnobten Marokkanerin verheiratet ist, gibt es kaum noch Kontakt.

Wie traurig das alles ist. Wie sehr sich das alles in einem Wort zusammenfassen lässt: Einsamkeit. Immer mehr Menschen auf diesem Planeten, und, zumindest im Westen, immer mehr Einsame. In England gibt es mittlerweile ein Ministerium für Einsamkeit. Ich bin der festen Meinung, dass Jacquelines Lebenslicht im Eishauch der Einsamkeit flackert. Ihr Selbstmordwunsch ist Ausdruck extremer Verlassenheit. Und wie sie Gesellschaft genießt und nicht vergisst, mir Tipps für Leben zu geben. „Abnehmen“, befiehlt sie mir.

Unter einer Kastanie trainiert ein Boxer mit seinem Coach, er prügelt Haken auf dessen gepolsterte Handteller, links, rechts, links, rechts.

Auf dem Heimweg nehmen wir eine andere Route, weil mir Jacqueline einen Ort zeigen will, der für sie in den letzten Jahren von Bedeutung war: das Hotel Lutetia, das erste Jugendstil-Hotel in Paris mit seiner wunderschön schwingenden Fassade, die von Paul Belmondo, dem Vater des jüngst verstorbenen Kinostars, gestaltet wurde.

Nach der Okkupation durch die Deutschen 1940 hatte die SS hier ihr Hauptquartier aufgeschlagen, vorher diente es der Resistance als Treffpunkt.

Und in den letzten Jahren war es Treffpunkt für die zierliche Jacqueline, die mir sagt, dass sie Jüdin ist, und die hier in der art-deco-Bar saß mit Blick auf eine glühende Batterie von Likörflaschen in blau und rot und grün. „Beluga-Vodka“ hieß ihr Rezept gegen die Einsamkeit.

Abschied

Am nächsten Tag, dem meiner Abreise, nehmen wir ihre Abschieds-Botschaft für die Familie auf. Die kühle Beiläufigkeit, mit der sie ihre letzten Worte spricht, steht in einem fast unerträglichen Kontrast zu deren Gewicht – sie gibt sich offenbar Mühe, erst gar keine Gefühle aufkommen zu lassen.

„Der Moment ist gekommen, ich muss nun gehen. Ich wollte euch nicht anrufen, weil ich euch und mir die Tränen ersparen wollte…die Welt wird immer unsicherer, Max, du solltest tatsächlich versuchen, nach Costa Rica gehen…ich bin nun nicht mehr eure schützende und sorgende Mutter, sondern eine alte Frau, die selber beschützt werden muss, und ich möchte euch die Verantwortung ersparen, auf mich aufzupassen…“

Sie spricht mit wundersamer Beherrschtheit:“… wenn ich meine Augen schließe, werde ich an euch denken, ich trage euch in mir und in meiner Seele…“ Dass sie, die Nüchterne, als letztes ihrer Worte tatsächlich Seele wählt, überraschte mich dann doch. Nicht, weil ich gezweifelt hätte, dass sie eine Seele hat, sondern weil sie es ausspricht.

Ihr Held in diesen letzten Stunden in meiner Gegenwart ist Cyrano de Bergerac, der von Gerard Depardieu gespielt wird in dem gleichnamigen Film. Die Sterbeszene hat es ihr angetan, sie führt sie mir auf ihrem Handy vor, in ihr ist Depardieu zu Tode verwundet und bereit für einen letzten heroisch-poetischen Kampf. Ein letztes Mal hebt er den Degen gegen seine „alten Feinde…gegen die Falschheit, den Kompromiss, die Feigheit und wenn ich die blaue Schwelle Gottes dort oben betrete, wische ich sie mit etwas wie einem makellosen Diamanten…mit meiner Panache…“ Mit ihrem Schneid also möchte sie ihren Schöpfer beeindrucken.

Das Taxi kommt. Unten auf der Straße umarmen wir uns. Ihre zarten Wirbel unter meinen Händen. Sie hat tatsächlich schöne blaue Augen. Ich spüre ihre Entschlossenheit. Klein und und immer kleiner werdend winkt sie mir Lebewohl. Mir bricht das Herz.

An der Metro-Station Les Halles steige ich wieder in die Unterwelt, wo auch in Paris der Maskenzwang herrscht, und ich sehe, wie mir ganze Armeen von maskierten Männern auf den Rolltreppen und Laufbändern entgegenströmen. Die Maschinenmenschen der Zukunft.

Sie tragen alle schwarz.

Wir telefonieren am nächsten Tag, sie verbittet sich meine Einmischung, am übernächsten nimmt sie nicht mehr ab. Ein Tag später erscheint auf der Web-Seite von „Le temps“ ihr letzter blog, mit einer Art Manifest, einem Aufruf zur Freigabe des assistierten Selbstmordes. Sie wollte ihn losschicken, nachdem sie das Glas mit dem Natrium Phenobarbital ausgetrunken hatte. Ihr Eintrag trägt die Uhrzeit 21h15.

Abertausende reagieren auf ihre letzte Botschaft, zustimmend und mit Bewunderung für ihren „Heroismus“. Ihr Ehemann Jürgen spricht anerkennend über den „Mut meiner kleinen Jacqueline“ und lädt mich auf einen Schnaps ein.

Ich habe verloren.

Aber hat sie gewonnen?

Kämpfen Sie mit!

Wie Sie sicher gesehen haben, kommen meine Beiträge ohne Werbung aus. Daher: wer mich in meinem Kampf gegen eine dumpfe Linke, die auf Binnen-Is und Gendersternchen besteht, aber Morddrohungen nicht scheut, unterstützen möchte, besonders für allfällige gerichtliche Auseinandersetzungen, kann es hier tun.